「ドルアーガの塔」

40周年記念公式記録全集

ゲームが遊べる特典CD-ROM

「ドルアーガの迷宮」同梱決定!

受注締め切りは1月10日(金)23時59分

80年代当時のプレイヤー達による

ドルアーガの塔特別コラムも公開!

さらに。

VIDEO GAME CLASSICS各種アイテムの

再受注開始

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、自社エンタメコマースサイト「ASOBI STORE」にて、10月25日より受注販売中の「ドルアーガの塔」40周年記念記録全集に特典CD-ROMを同梱することを決定しました。

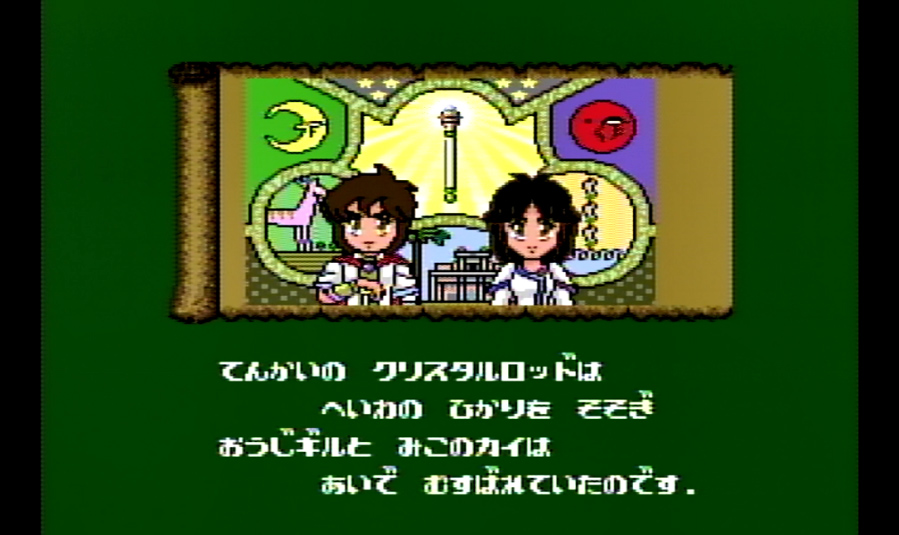

このCD-ROMは、2011年からフィーチャーフォンでサービス展開していた「ドルアーガの迷宮」をPC(windows)で遊べるゲームデータを収録しています。舞台はドルアーガの塔の地下に存在する迷宮。再び囚われてしまったカイを救出し、バビリム王国の平和を取り戻すアクションRPGです。当時遊ばれた方も、そうでない方も是非お楽しみください。

特典CD-ROM

「ドルアーガの迷宮

(Windows版)」

開発:

株式会社ジー・モード

- ジャンル

- アクションRPG

- プレイ人数

- 1人

- CERO

- A

- 動作環境

- TBD

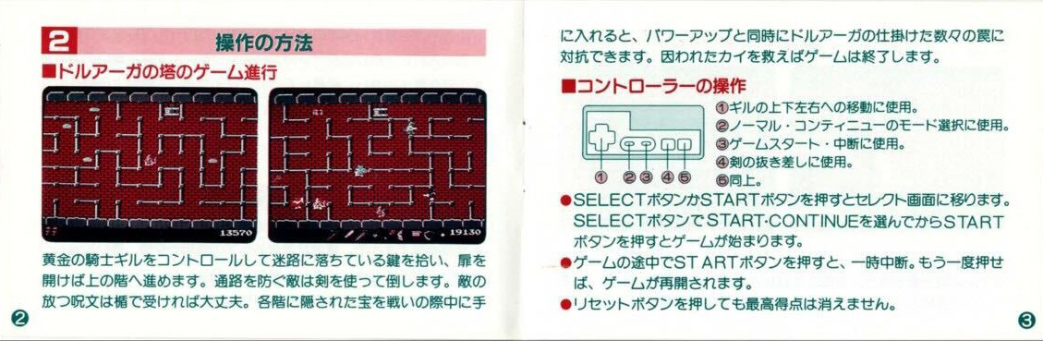

- 操作説明

-

【ゲームパッド】

移動:方向キー

剣 :Aボタン/Xボタン

音量:Yボタン

【キーボード】

移動:[W][A][S][D]/[↑][←][↓][→]

剣 :[SPACE]/[Z]/[C]

音量:[V]

- ※CDドライブなどCD-ROMを読み込める装置が必要です。

- ※ご使用のゲームパッドによってはボタン配置が異なります。

- ※仕様は予告なく変更になる場合があります。

- ※非売品

特別企画

「ドルアーガのコラム」

編集協力:ゲーム文化保存研究所

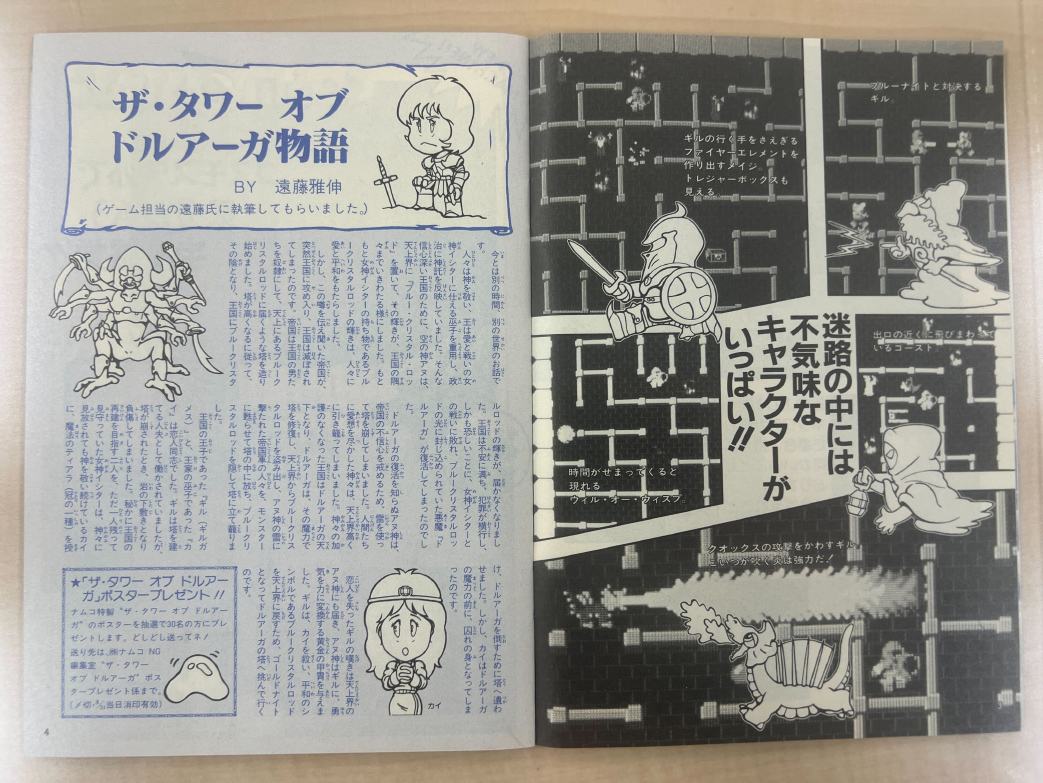

ドルアーガの塔のロケテスト、ゲームセンターでの攻略、PCエンジン版開発のことなど、当時を体験したドルアーガの塔に所縁のある方、ゲーム業界関係者による特別コラムを掲載します。記録全集を手にする前に、様々な視点でのドルアーガの塔体験、考察をお楽しみください。

12月25日公開

1月6日公開

またゲーム文化保存研究所の公式サイトでも、12月25日、1月6日に関連記事が掲載されます。あわせてお読みください。

「ドルアーガの塔」

40周年記念公式記録全集

- 受注期間

- 2024年10月25日(金)~

2025年1月10日(金)23時59分まで

※サウンドトラックはCD2枚組となりました!【12月25日更新】

「ドルアーガの塔」に端を発する「バビロニアン・キャッスル・サーガ」。

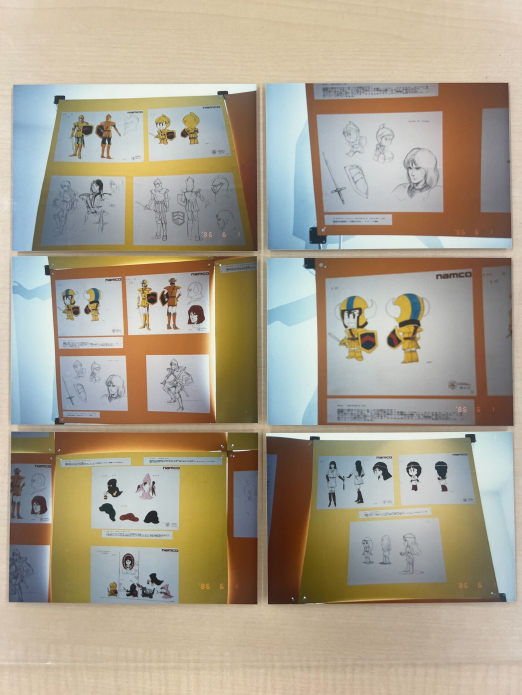

そのシリーズ関連タイトルの開発資料、画稿類、サウンドトラック、イベントでの開発者コメントをまとめた記録全集です。

また本商品は2018年より、バンダイナムコスタジオやグループ各社と今もなお収集・整理を継続している開発資料アーカイブ活動の大きな成果の1つでもあります。初公開となる資料も多数収録しています。

ポイント

- 1.収集・保管している開発資料を全掲載

- 2.カラーイラストはもちろん、ラフスケッチやデザイン案など、現存画稿を網羅

- 3.開発者トークイベント記録

- 4.シリーズ初となる「バビロニアン・キャッスル・サーガ」4タイトルのオリジナルサウンドトラック加えてデータアーカイブしている「ドルアーガの迷宮」も初サントラ化(いずれも新規録音)

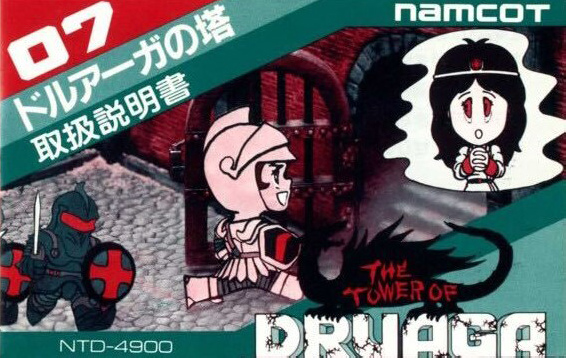

- 5.AC「ドルアーガの塔」の復刻インストカードを同梱

収録内容

-

- 書籍4冊 合計:1,200ページ超

-

- ・ゲーム企画書 約300ページ

- ・イラスト類 約800ページ

- ・開発者トークイベント記録 約100ページ(2014年11月29日「四神降臨祭」)

-

- オリジナルサウンドトラックCD2枚組

- 「ドルアーガの塔」(アーケード)「イシターの復活」(アーケード)「カイの冒険」(ファミリーコンピュータ)「ザ ブルークリスタルロッド」(スーパーファミコン)+「ドルアーガの迷宮」(フィーチャーフォン)

- 復刻インストカード ドルアーガの塔(2枚)※オリジナルシールは付属しません。

- ゲームが遊べる特典CD-ROM「ドルアーガの迷宮(windows版)」【12月25日更新】

- サイズ

- 三方背BOX H310×W220×D96mm 約4600g

- 価格

- 27,500円(税込)

- 受注期間

- 2024年10月25日(金)~

2025年1月10日(金)23時59分まで - お届け時期

- 2025年3月中旬より順次

- ※本商品は、SBクリエイティブよりASOBI STORE以外の一般流通でも販売されます。

- ※ゲームが遊べる特典CD-ROM「ドルアーガの迷宮(windows版)」が同梱されます。

https://www.sbcr.jp/product/4815631130/ - ※仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

商品説明

日本でようやく「剣と魔法のファンタジーRPG」が広まり始めた1980年代前半。

数あるビデオゲーム黎明期の傑作の中でも「アーケード」でいち早くファンタジーRPGの要素を取り入れ、日本におけるRPG的なファンタジーの普及に決定的な役割を果たした名作「ドルアーガの塔」。

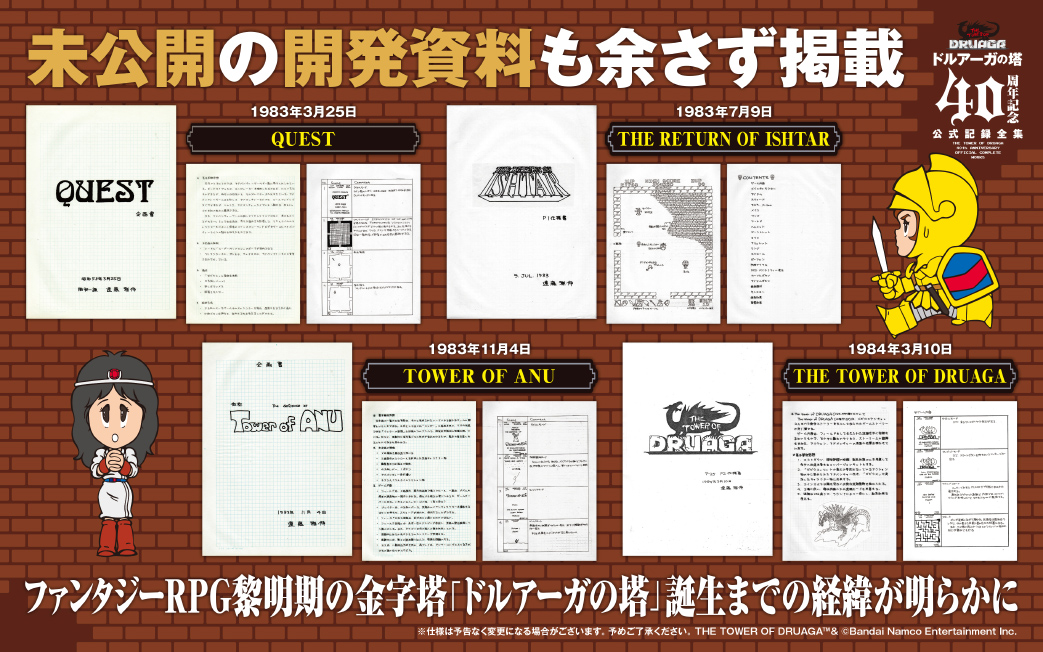

最初の企画書が作成されたのは、1983年3月25日。まだ前例となるRPG的なファンタジーを題材としたゲームが存在しなかったこの時代に、どのようなアプローチで「RPG」という概念のビデオ・ゲーム化が検討されたのか。

「QUEST(クエスト)」と名付けられたその企画の立案者は、「ゼビウス」などでその名を知られる遠藤雅伸。

遠藤による企画書は、その後

1983年7月9日 「THE RETURN OF ISHTAR」

1983年11月4日 「TOWER OF ANU」を経て、

1984年3月10日 「THE

TOWER OF DRUAGA」へと結実する。

「ドルアーガの塔」の続編として知られる「イシターの復活」。初期の不採用タイトル案にすでにその名が見られるなど、その製作プロセスをうかがい知ることができる価値ある開発資料群である。

これらは日本のファンタジーRPG黎明期における貴重な歴史記録であり、本書では遠藤雅伸による、それら肉筆の企画書を収録。また、遠藤による製作段階でのアイテム構想、キャラクター作成の過程がわかる資料も収集出来るものをすべて網羅。

さらに、本書では「「ドルアーガの塔」に始まる4タイトルのイラストや画稿類、デザイン案も収集できるものすべてを掲載する。

バビロニアを舞台とした、通称「バビロニアン・キャッスル・サーガ」。歴代シリーズ作において一貫してビジュアル面を手がけたアーティスト・篠﨑雄一郎氏による貴重な画稿が掲載される。完成品のイラストはもとより、初期スケッチやラフ、デザイン案なども存在するため、その量は膨大なものとなる。

あの有名な「ドルアーガの塔」のポスターだが、完成までには複数のバージョンの構成案が存在していた。「イシターの復活」のポスター案も複数案が検討されており、我々が目にした完成形以外のプランも多数検討されていた。「カイの冒険」のパッケージ構成案は篠﨑雄一郎氏が手がけており、飛翔するカイを別確度から捉えた別案も。

本書にはそうした「まだ我々が目にしたことのないイラスト」を詰め込んだ。長い時間を経ているにもかかわらず「初めて目にする新鮮な出会いと驚き」が体験できる。

そのほか、国際花と緑の博覧会のデザインワークスや情報誌「NG」のカバーアート、ボードゲームに関する資料なども収録。一連のシリーズに関する「完全アートワーク集」としても、現状でこれ以上は望めないというところまで突き詰めた。

開発者の証言として、4人の開発者(遠藤雅伸、内藤智、小沢純子、篠﨑雄一郎)が登壇したイベント「四神降臨祭」の会話録を収録。この4人が一堂に会した数少ない機会であり、その証言を後世に残すために文字として記録しておく。さらには、アーケードアーカイブス発売時に開発者が語った「アーケードアーカイバー」より、「ドルアーガの塔」「イシターの復活」の証言録も掲載する。内藤智、小沢純子、篠﨑雄一郎が登場して、当時の記憶を語ったもの。

本書は以上のような資料&画稿を結集し、歴史的に重要な作品「ドルアーガの塔」と、その一連のシリーズ作品が織りなす世界観を後世に残すものである。

同梱されるサウンドトラックCDは、いずれもゲーム基板などから新録するなど、この商品のために作られた音源を収録。

- 「ドルアーガの塔」(アーケード)

- 「イシターの復活」(アーケード)

- 「カイの冒険」(ファミリーコンピュータ)

- 「ザ ブルークリスタルロッド」(スーパーファミコン)

- 「ドルアーガの迷宮」(フィーチャーフォン)

「ドルアーガの塔」は、まだ日本にファンタジーRPGが浸透していなかった黎明期に登場し、その後の日本のゲーム文化に多大なる影響を与えることとなった。また、魅力的かつ独創的な世界観を構築し、その後の「イシターの復活」以降、統一された世界設定のもと独自のシリーズ展開を遂げた。本書では、そうした一連のシリーズ作品が持つ歴史的意義を鑑み、その記録を永く後世に伝えるために編纂されたものである。ゲーム史の研究資料としては開発資料などを網羅した前例のない第一級の資料となる。当時を知らないゲーム史研究者たちにも、それぞれの時代の空気を感じて貰えるはずだ。そして、何よりも、同じ時代を生きた人たちには「再発見」をもたらし、40年の時を経てなお新鮮な体験を提供できる内容となった。これほどの体系的な資料はかつて存在したことがなく、「ドルアーガの塔」だからこそ実現できた企画でもある。歴史に名を残す名作の40周年、その記念となる1冊をここに贈る。

- ※いずれも企画書に記載されている日付を採用しています。

- ※本商品は、SBクリエイティブよりASOBI STORE以外の一般流通でも販売されます。

https://www.sbcr.jp/product/4815631130/ - ※仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

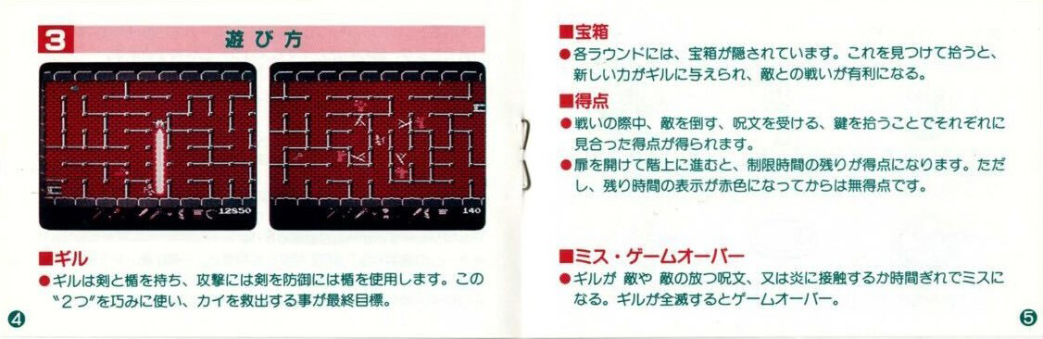

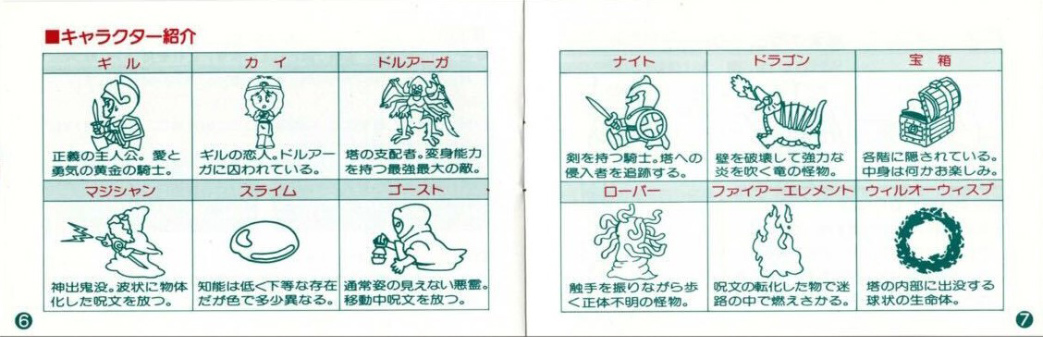

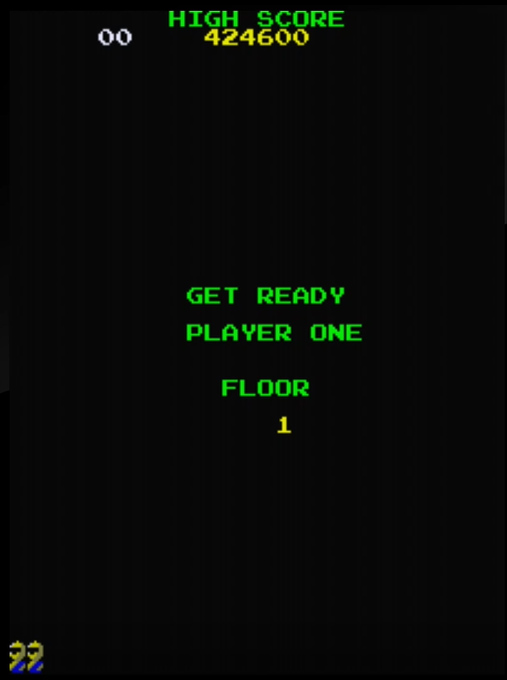

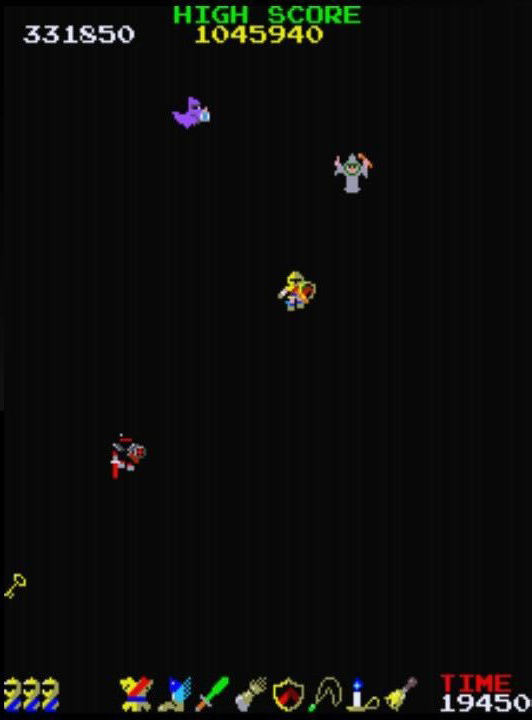

「ドルアーガの塔」とは

1984年7月にアーケードで稼働開始したアクションRPGです。ドルアーガが支配する60階の塔の各階に隠された様々なアイテムを入手しながら上階へ次々と進み、最上階に囚われた恋人カイを救い出します。

このゲームでは、アイテムが入った宝箱を出現させるためには、各フロアに隠された謎を解く必要があります。(例 フロア1:グリーンスライムを3匹倒す。フロア44:ドルイド、メイジ、ソーサラー、ウィザードの順に倒す。など)。しかしながら、ゲーム内では解法やヒントなどは一切明示されません。このナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)からの挑戦状とも言える歯ごたえのある新しいアソビの提示に、稼働開始からゲームファン達がクリアを目指し、熱狂的にプレイしました。また、携帯電話やSNSなどがまだなかった時代に、ファン活動を通じて、日本全国に面白さが伝播していくという大規模なファンコミュニケーションを伴ったゲームの先駆けとも言えます。

さらに、本作の大ヒットを受け、1986年にはアーケードゲームで続編の「イシターの復活」、1988年にはファミリーコンピュータ向けに「ドルアーガの塔」の前日譚「カイの冒険」、そして1994年にはスーパーファミコン向けに「イシターの復活」のその後を描いた「ザ ブルークリスタルロッド」とシリーズを展開させてきました。※この4タイトルを「バビロニアン・キャッスル・サーガ」シリーズと呼びます。

VIDEO GAME CLASSICS「ドルアーガの塔」

再度受注販売開始

- 受注期間

- 2024年12月25日(水)~

2025年2月12日(水)23時59分まで

ドルアーガの塔 40周年記念アイテム。ご好評につき、再度受注販売します。この機会をお見逃しなく。

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

アイテムA(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

キャラクターA(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

アイテムB(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

キャラクターB(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

アイテムC(15種セット)8,250円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

キャラクターC(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

キャラクターD(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

トレーディングドット絵アクリルスタンド

キャラクターE(14種セット)7,700円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ドルアーガの塔

ロゴアクリルブロック1,760円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS イシターの復活

ロゴアクリルブロック1,760円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS カイの冒険

ロゴアクリルブロック1,760円(税込)

-

VIDEO GAME CLASSICS ザ ブルークリスタルロッド

ロゴアクリルブロック1,760円(税込)

VIDEO GAME CLASSICSでは、パックマンなどビデオゲーム原作の様々なIPの商品を用意しております。是非一度ご覧ください。

VIDEO GAME CLASSICSでは、パックマンなどビデオゲーム原作の様々なIPの商品を用意しております。是非一度ご覧ください。

PAC-MAN™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

今も忘れることのできない衝撃的なロケテスト

文:手塚一郎

1984年5月5日。

ぼくはプレイシティキャロット巣鴨店(現在のnamco巣鴨店)にいた。

2年前ほどにオープンし、それ以来、濃いゲームファンの集まるお店として有名だった。

フロアが広かったことでゲームファンが集めるのに適していたのだろう。『ゼビウス』が登場してからゲームファンが集まりサークルを結成するのが流行し、東京近辺を活動拠点とするサークルは、このPC巣鴨へ定期的に集合することがあった。

ぼくもご多分に漏れず、見城こうじさん(のちにナムコに就職し、『コズモギャング・ザ・パズル』などのゲームデザインをした)と「BGM」なるサークルを作り、細々とゲームの同人誌を作っていた。

その日も、いくつものゲームサークルがPC巣鴨店に集まり、ゲーム談議に花を咲かせていた。

と、そこに衝撃的なニュースがもたらされた。

何と、あの遠藤雅伸さんの新作が新宿でロケテストしているというのだ。

当時はインターネットなど普及していないため、こうした場に居合わせて情報を得ないと発売前の新作に出会う機会を逃してしまうことになったりする。

遠藤さんの新作!?

ぼくたちは当然のことのように、こぞってプレイシティキャロット一番街店へ向かった。

PC一番街店には遠藤さんご本人がいらっしゃった。

ぼくらを見つけるや、“来やがったな”と言わんばかりの微笑みをたたえる遠藤さん。

その脇にテーブル筐体に収められた、件の新作があった。

ぼくたちはテーブル筐体を囲み、画面に視線を落とす。『THE TOWER OF DRUAGA』というロゴが映し出されていた。

しばらく見つめているが、一向にゲームのデモ画面にならない。ただタイトルロゴとスコアランキングの画面が交互に映し出されるばかり。

つまり、ぼくたちは本作のゲーム内容がまったくわからなかったのだった。

手書きのインストラクションカードを見ると、どうも剣で敵と戦うゲームのようだ。

だが、わかるのは「カギを拾って扉から出る」ということだけ。

遠藤さんの新作を“『ゼビウス』のようなシューティングゲームに違いない”と勝手に決めつけていたぼくたちは、出鼻をくじかれる形となり、戸惑うばかりだった。

そんなぼくらの様子に気づいたのか、遠藤さんから声をかけてくださった。

「聞きたいことがあるなら何でも質問して」それから遠藤さんは微笑み、「サインだってしちゃうよ」

その微笑みで、ぼくたちの緊張が解けた。

自分たちの作った同人誌を次々と遠藤さんに差し出し、サインを求めた。

(運のいいことに、見城さんとぼくで作った同人誌を遠藤さんは気に入ってくださったようで、後日、「俺にも原稿書かせてよ」とご連絡をいただき、寄稿してくださったのだが、それはまた別の話)

ひととおりサインをしたあと、遠藤さんは「よかったら遊んでみてよ」と画面を指さす。

こうしてぼくらは意を決し、ついに『ドルアーガの塔』をプレイすることになったのだった。

ゲーム・スタート。

はじめて目にした『ドルアーガの塔』の画面に、地味だなという印象を持った。

シンプルな迷路のあちこちに黄緑色の丸っこい敵らしきものがいる。

遠藤さんだったのか、それともゲームファンのひとりだったのか覚えていないが、その敵を「スライム」と呼んだ。

主人公の騎士ギルを操作し、スライムに立ち向かう。

だが、スライムに斬りかかろうとしたがタイミングを逸し早くもミスになってしまう。

そこで遠藤さんが声を掛けてくれた。

「ボタンを押しっぱなしにしてごらん」

言われたとおりにすると、ギルは抜いた剣を正面に構えたままとなった。

「斬る」のではなく「突き刺す」のだな、と理解した。

剣を突き出し迷宮を歩くギルは、スライムを簡単に倒せるようになった。

ゲームの目的はカギを拾って扉へ向かうことだとわかっていたが、敵がいれば倒したくなるのがゲームファンの悲しき習性。

すると、ギャラリーの誰かが声を上げた。「何か出た!」

指さすところを見れば、確かに何かが出現している。

一斉に遠藤さんを見る。

遠藤さんは「宝箱だよ」と言うだけ。

宝箱なら取るべきものに違いない。

宝箱を取ると、画面下にアイコンのようなものが追加された。

「つるはし……かな」とギャラリーの誰かの声。

つるはしなら穴を掘れる?

いや、まさか『平安京エイリアン』じゃあるまいし。

フロア1をクリアし、塔を登っていく。

しばらくの試行錯誤ののちに、また宝箱が出現する。

宝箱の中身を取った次の瞬間、ギルの移動スピードがアップした。

つるはしで壁を破れることもわかった。

「もしかして……」と誰かが言った。「宝箱を出してパワーアップして進んでいくゲームなのかな」

遠藤さんはそれには答えず、ただ微笑むばかりだった。

フロア4では宝箱は見つけられなかった。

敵を全部倒しても宝箱は出ない。

数々の疑問が思い浮かぶ。

宝箱を取らないとどうなるんだろう?

パワーアップできないと敵に勝てなくなるのかもしれない。

誰かがプレイしているときに偶然、カギを持たずに扉の上を通過したことでようやく宝箱が出現した。

それで、ぼくを含めた何人ものギャラリーたちが理解する。

塔を登っていくごとに宝箱の出し方は複雑に、そして難しくなっていくんだ、と。

ある程度、ゲームが進んでから遠藤さんに訊いてみた。

「『ウィザードリィ』みたいな感じなんですか?」

遠藤さんは意外そうな顔をして、「『ウィザードリィ、知ってるんだ?』」

はい、少しだけですけど遊んだことがあって。

「そうだね。あんな雰囲気だと思ってもらってもいいかな」

その一言が、ぼくには衝撃的だった。

当時はまだ、一部の好事家たちが楽しんでいただけのコンピュータRPG。

それに近い感触のゲームをアーケードでやってしまうとは、何と斬新な発想なのだろう。

そしてこれはアーケードゲームながら、単純に反射神経や記憶力を頼りに進んでいくだけではなく、「謎」を解いていく必要があるということなのだろう。

まるで『ゼビウス』の隠れキャラ「ソル」を毎フロア見つけていくようなものだった。

この部分は、これまたパソコンで人気となっている、いくつものアイテムを探し出して活用していくアドベンチャーゲーム的なおもしろさが感じられた。

遠藤雅伸さんの新作が、ぼくら全国のゲームファンへと突き付けたのは“数々の謎”。

それに興奮しないわけがない。

まだロケテストだということも忘れて夢中になり代わるがわるプレイする。

宝箱の出し方を自力で見つけたときの衝撃。

偶然出るパターンが多かったが、出たときのシチュエーションを踏まえ、仮説を立て、検証をくり返し、より正確な出し方へとブラッシュアップしていく。

それは誰も知らない、とても重要な何かを発見したような、そんな高揚感があった

だから、みんな夢中になった。

自分も“発見”したいと躍起になった。

新たな航路を開拓してアメリカ大陸へ到達、大航海時代の先駆者となったクリストファー・コロンブスのように。

あるいは、ツタンカーメンの王墓を発見した考古学者ハワード・カーターのように。

ロケテストは数日間にわたって行われた。

その間、話題となっていたのは、やはり宝箱はどうすれば出現するか、だった。

考え得る限りの試行錯誤がくり返された。

宝箱が出現するまで延々とそのフロアに挑む者。

ひとまず先を見るべきだと宝箱に固執せず、先のフロアをひたすら目指す者。

他人のプレイに目を凝らし、どこかに糸口はないかと探す者。

宝箱が現れるや、その出現条件はいったい何なのか、議論が重ねられ、ひとつの仮説が打ち出される。

仮説を証明しようとコインを投入する者と、それを固唾を飲んで見守る者。

多くの場合、彼らは残酷な現実に打ちのめされた。

多くの謎は解けなかった。

だが、その姿を笑う者などいない。

次こそは、と新たな挑戦者が名乗りを上げるだけだ。

そんな大げさな、と言うなかれ。

ぼくたちは文字どおり、必死で遊んでいたのだ。

そしてロケテストが終わり──

ついに『ドルアーガの塔』が全国のゲームセンターに置かれるようになった。

『ゼビウス』の登場は、得点を競うことに重点を置くプレイヤーの増加につながった。

同時に芽生えた仲間意識からか、全国各地にゲーム愛好サークルが文字どおり雨後の筍のごとく結成された。

そういったサークル内の結びつきは『ドルアーガの塔』の数々の謎を解くため、日を追うごとに強固なものとなっていく。

最初にクリアするのは俺たちだ。

そう、本作は、サークルをより発展させるのに大きく寄与した歴史的な一作だったのだ。

- 手塚一郎 プロフィール

- マイコンBASICマガジンやファミコン必勝本などでライターとして活動中に仲間らと編集プロダクション「スタジオベントスタッフ」を設立。本業であるシナリオライターの傍ら、2019年にゲーム文化保存研究所(IGCC)に参画し、ビデオゲーム文化の保存活動を続けている。

ドルアーガ攻略に捧げた熱い暑い夏休み

文:大堀康祐

1984年当時、新宿歌舞伎町にはたくさんのゲームセンターがあり、新宿へ行くたびにそれらを一通り訪れるのが自分のルーティンのようになっていた。

ぼくがこの近辺のゲームセンターをまるで回遊魚のように見てまわるのは、新作ゲームのロケテストが行われることが非常に多いからだ。

ナムコの直営店であるプレイシティキャロット一番街店も当然、その中に入っており、思い出深いゲームセンターだ。

その日、PC一番街店の前を通りかかったとき、いつもと違う熱気に包まれているのを感じた。

店から出てきた友人がぼくを目にすると、興奮した口調で言った。

「大堀、遠藤さんの新作がロケテストやってる!」

こんなわけで、ぼくとドルアーガの出会いは偶然だった。

店内には遠藤雅伸さんの姿があった。目が合い、会釈する。

遠藤さんには、同人誌「ゼビウス1000万点への解法」を作るときにお目にかかって以来、いろいろとお世話になっている。

その遠藤さんの横には新作が収められたテーブル筐体があった。

そして、それを取り囲むようにしてたくさんのゲームファンの姿があった。

見知った顔も、ちらほら。

何だか出遅れた感じがして、それを取り戻したくて早速プレイすることにした。

最初に感じたのは、「何をするゲームなんだろう?」ということだった。

まだ手書きだったインストラクションカードを見ても、カギを取って扉から脱出することぐらいがわかるだけ。

それでも遠藤さんの新作だから、おもしろくないわけがない。

ぼくたちの想像をはるかに超えた何か、きっとあるんだろうな、という期待があった。

自分で遊んだり、他の人のプレイ画面を見て、ようやく「宝箱を出せばいいんだな」とわかってきた。

装備を整え、次第に強くなっていく主人公ギル。

どんどん楽しくなっていく半面、これはパソコン(マイコン)で話題になりつつあったRPGのようで、それをゲームセンターでプレイする不思議な感覚に戸惑っていたのも確かだった。

当時の自分の中では、アーケードゲームというのはゲームセンターにふらっと来て100円で5分ぐらい楽しめてスカッとする──そんなイメージがあった。

そのせいか、楽しく遊びながらも「これは膨大なプレイ時間(と100円玉)が必要なゲームなんじゃないか」との不安もあった。

当時はまだ学生ということもあり、お小遣いに余裕があるわけではないのだし。

その不安は的中した。

最初の大きな壁となったのは19階。もちろんそこまでのフロアでも宝箱は出るものの、なぜ出現したのか明確な手順が不明瞭なものもあったが、この19階はわからなかった(扉を開けたら、普通はすぐに次の階へ進むよね……)。

宝物が手に入らなくても仕方がないと、とりあえず次の階へ進むが、そこでフロア全体が真っ暗で途方に暮れることになった。

最初は「壁がない!」と驚き、何て斬新なフロアデザインなのだろうと思ったけど、そうじゃなかった。

見えないだけで壁があった。

きっと19階の宝箱を出さずにここまで来てしまったからなのだろう。

画面が真っ暗にも関わらず運よく20階をクリアした。

だが、またもやぼくらの前に大きな壁が立ちはだかる。

今度は24階だった。ここでも手に入る宝物が何かわからないまま、先のフロアへ進むが案の定、26階で大変なことに……(誰もが通る道かなと思います)。

とにかくロケテストでは、ドルアーガというか遠藤さんの設定した謎の数々に翻弄された、といった感じだった。

そうしている内に、ついに『ドルアーガの塔』の正式リリース日がやって来た。

ぼくは、ゲームの超絶うまい大学生・フルちゃん(古田秀人さん)やベーマガのライター仲間、ゲームブティック高田馬場の常連の人たちとチームを組んで、

このゲームの世界初のクリアを目指すことになった。

場所は、ぼくたちのホームグラウンドであるゲームブティック高田馬場。

ロケテスト以来、久しぶりの『ドルアーガの塔』。

最初に100円玉を投入するときは、やはり少し緊張した。

製品版で宝箱の出し方に変更があったらどうしよう……。さすがに最初からやり直しはきつかった。

数度プレイしてみて、設定されている謎に変化はないようで、ちょっとホッとした。

ロケテストで身に染みて感じたのは、適当に遊んでいてはクリアはできないだろう、ということ。

あんな風に遊んでいては、お金も時間もとんでもなくかかってしまう。

そこで「謎」をいかにして解くか、をロジカルに考えることにした。

まず、各階で登場する敵キャラクターをきちんと把握する。

それらを倒す順番、倒し方、あるいは特定の敵だけ倒す、あるいは倒さない。

フロア中をひたすら歩き回る(上下左右の壁を触る)、または移動しない。

カギを取るタイミングをいろいろと変えてみる。

たとえば敵を倒す順番や特定の箇所を通過するなどを、カギを取る前後に、それぞれ行ってみるとか。

などなど……。

メモを取りながら、そういったことをしらみつぶしに試していく。

また、ぼくらの勝手な解釈だが、以前のフロアであった宝箱の出し方が、他のフロアで採用されていることはないんじゃないかと考えていた。

こうして、できる限り無駄なプレイや動きはしないように攻略していった。

さらに、なるべく一人ではプレイしないようにもした。

もしも宝箱が出たら、複数人で「そのとき何をしていたのか」を反芻し、出現条件を絞り込んでいく。

どんな些細なことでもいいから、みんなで意見を出す。

それらをメモって、あとですべて試してみる。

そういったやり方が正しかったのかはわからないけど、それなりに順調にぼくらはドルアーガの塔を昇っていった。

そんな中、他のゲームセンターでもドルアーガを懸命に攻略している人たちがいる、という噂が届いた。

ゲームがうまい人は都内だけでも数えきれないほどいるので、どこまで進んでいるんだろう、と当然、気になった。

情報交換でもすれば、もっと楽に先へ進めるのかもしれない。

でも、ぼくらはそういった情報交換をすることはほとんどなかった。

他のゲームセンターに遠征する必要があるとかないとかではなくて、そういった時間があるならホームグラウンドであるゲームブティック高田馬場に通い詰めて一回でも多くプレイしたかった。

とにかく余裕がなかったというのは正直なところ。

他店のライバルだけでなく、一緒に攻略している仲間にも後れを取りたくなかった。

それだけ集中していたように思う。

ドルアーガを攻略する中で強く印象に残っているアイテムといえば「バランス」だ。

これを所持していないと特定のアイテムが偽物に化けてしまうのだ。

当初、24階のバランス(スタート地点で剣を振ると出現)の出現方法がわからなかった。

なので、当然、ここでバランスが出ることも知らない。

けれども、26階で「ハイパーガントレット」を取ったとき、赤くカラーリングされており、なおかつ剣を抜くことができなくなってしまった。

困り果てた挙げ句、24階で宝を取らずに進むしかなくなった。

そして33階。

ここでもブルーラインシールドの赤い版を取ることになるが、すぐに一つ前の32階でバランスを取ることができるようになった。

それで理解した。

バランスがないと呪われた?装備が出てしまうのだ、と。

そこで、この32階のバランスを取ったあと、ゲームオーバーにしてコンティニュー。

26階でハイパーガントレットを取ってみた。

仲間たちが一斉にガッツポーズ。

青い「ハイパーガントレット」が手に入ったのだ。

これでバランスは、他のアイテムに対しても代用が利くとわかった。

このときのうれしさ、高揚感はすごいものがあった。

ドルアーガへの理解をどんどんと深め、やがて59階へ行くことができるようになった。

すでに60階が最終フロアだとの情報を得ていたのだけど、クリアはまだ先だろうな、との印象があった。

それはアイテムがまだ足りないだろうな、と薄々感づいていたからだった。

先へ進もうとしても、なぜか下の階へ飛ばされて(ZAP)しまう。

ここがドルアーガ最大の謎なんだろうな、との想いがあった。

となれば、まだ手に入れていないアイテムを探すしかない。

新たなアイテムを手に入れては再び59階に挑み……ZAPする。

そんなことをくり返していたある日。

ついに59階でドルアーガを倒すことに成功する。

そのときプレイしていたのは、古田さん。

そして何度目かの挑戦ののち、60階をクリアすることに成功する。

「おめでとう!」という素直な気持ちと、「先を越されちゃったな」というちょっと悔しい想いがぼくの胸の中にあった。

それから、じわじわと「大変なゲームを終えたんだ」と達成感に包まれていった。

クリアまでに要した期間は、およそ1か月ほど。

夏休みが終わる少し前のことだった。

夢にまで見たドルアーガから、これで解放されると思ったが、ドルアーガとの関わりはまだまだ続くことになった。

翌1985年、遠藤さんから声をかけられ、古田さんとぼく、それにゲーム文化保存研究所(IGCC)を一緒にやっている手塚一郎くんと大森にあったナムコの開発室に通い、ファミコン版『ドルアーガの塔』の開発をお手伝いすることになったのだった。

- 大堀康祐 プロフィール

- 高校生のときに“うる星あんず”のペンネームでミニコミ誌「ゼビウス1000万点への解法」を制作。その後マイコンBASICマガジン等のゲーム関連雑誌にてライターとして活躍。ゲームプランナーなどを経て、1994年にゲーム開発会社マトリックスを、また2016年にはお世話になったゲーム業界へ恩返しするためゲーム文化保存研究所(IGCC)を設立し、ゲーム文化の保存活動を行っている。

「ドルアーガの塔」の革新性と歴史的意義

文:市川 幹人

1984年夏に登場したアーケードゲーム『ドルアーガの塔』は、ゲーム業界に大きな衝撃をもって迎え入れられました。かく言う私も本作がゲームの作曲者を意識するきっかけとなっただけではなく、その後ゲーム制作者の道を歩むことになる私に非常に大きな影響を与えてくれた作品でもあります。

私はパソコン版『ドルアーガの塔』の移植にも関わっており、PC8801mkIISR版(DEMPAマイコンソフト、未発売、30面台での謎のフリーズバグが解決せずお蔵入り)のバグの精査、MSX2版の『イシターの復活』のサウンドドライバなどを手掛けました。

そういった視点から、『ドルアーガの塔』がどのように魅力的で革新的であったのかを語らせていただこうと思います。少々お付き合いください。

1984年当時のゲームを取り巻く環境~RPGの登場

当時、ゲームを遊ぶ環境は、アーケードゲーム、パソコン(マイコン)ゲーム、そして家庭用ゲーム機の3つが主流でした。

アーケードゲームは専用ハードウェアと筐体を備えた最先端のゲームで人気を博し、ゲームセンターなどで手軽に遊べるのが魅力でした。

パソコンゲームの魅力は、組織化されたチームによって制作されるアーケードゲームに対し、個人開発者もゲームをリリースできる環境にあり、混沌としながらもその多様性が新鮮な市場だったように思います。パソコンはメモリの多さ、解像度の高さ、キーボードが標準装備されている点などが長所でした。

家庭用ゲーム機は、1983年7月に任天堂からファミリーコンピュータが発売されたことで大きく躍進し、ゲーム産業に革命をもたらしました。カセットをゲーム機本体に挿すだけでゲームセンターにあるようなシューティングやアクションが手軽に楽しめるのは、多くの人にとって非常に魅力的でした。

こうして3つのゲーム環境は、新たな競争に突入していきます。

1984年最初の衝撃は、この年の1月にリリースされた『ブラックオニキス』というパソコンRPGです。パソコンのメモリ、高解像度、キーボードといった特性は、多くのパラメータを必要とするRPGに適していました。また豊富なグラフィック画面が魅力的なアドベンチャーゲームもパソコンブームを牽引していました。

一方の家庭用ゲーム機は、1986年まで『ドラゴンクエスト』の登場を待つことになります。

そういった中でアーケードゲームとして『ドルアーガの塔』が姿を現しました。剣と魔法のファンタジーRPG的世界観とアクション性を兼ね備えた革新的な作品としてプレイヤーのみならず、ゲーム業界をも震撼させたのです。

剣と魔法の世界を描いたアーケードゲーム

また、当時のアーケードゲームは、『スペースインベーダー』の大ヒット以降、90年代前半までシューティングゲームや『パックマン』などに代表されるアクションが主流でした。

シューティングゲームは最初の100円投入直後からプレイヤーを楽しんでもらうため、遊び方が直ぐに理解でき、破壊をテーマとしてストレスなどを発散してもらうことを意識しており、非常に強力なジャンルでした。

コミカルアクションは、シューティングとは異なるゲームのおもしろさを、表現力がまだ乏しかった頃のハードウェアでキャッチーなキャラクターと新しいアイディアを投入しやすいジャンルとして、こちらも大いに人気を博していました。

そこへ突然現れた異分子が『ドルアーガの塔』でした。

それまでアーケードゲームでは殆ど見られなかった剣と魔法の世界、圧倒的な画面の美しさ、重厚で映画を彷彿とさせるサウンド、RPG的要素を盛り込みながらもレバーとボタン一つでプレイ可能なシンプルさ。

ある程度の棲み分けのできていた3つのゲーム環境を揺るがすような大事件だったのです。

『ドルアーガの塔』のすごさは、ジャンルの垣根を軽々と跳び越え、唯一無二のおもしろさを提示しただけではありません。

ビデオゲームのプレイ人口の増加に伴い、プレイヤーのスキルが向上したことで、「回転率」が問題となりはじめました。ナムコの名作シューティングゲーム『ゼビウス』ではカウンターストップ(=9,999,990点)までプレイすると4時間以上を要しますし、ドルアーガのサウンドを担当した小沢純子さんの(オリジナル曲の)デビュー作である『ギャプラス』は同様にカウンターストップまでだと4日以上を費やすことになります。

そこまでプレイするのはごく一部の上級プレイヤーだけではありましたが、ゲームの理解が深まったことでプレイ時間は長くなりつつあったと感じました。

そこで登場した『ドルアーガの塔』は、エクステンド(残機が増えること)は一回だけで、さらには60フロアをクリアするとエンディングとなり、ゲームが終了します。こうした売上げにおいての対策を取りながらも、ヒロインの巫女カイを救出しハッピーエンドを迎えることでプレイヤーにとっても不満要素にならない工夫がなされていました。

ちなみに、エンディングによってゲーム終了となるアーケードゲームは『ドルアーガの塔』以前にも『イスパイアル』(オルカ/1983年)等存在はしているものの、後のアーケードゲームに大きな影響を与えたのは、やはり『ドルアーガの塔』だと思われます。

数値的でなく、“感じる”ことのできる要素が満載

文字や数値でキャラクターの強さなどを表現することの多かったパソコンRPG。

一方の『ドルアーガの塔』は、アーケードゲームというジャンルだからこそ、強い剣や鎧などを手に入れるとグラフィックが変わるなどの演出も加わり、より没入感がアップしたのも見逃せないポイントだと思われます。またアクションゆえに敵を倒したときの感覚をより実感しやすくなっていることも大きかったのでしょう。

こうした、数値ではなく“感じる”ことのできる体験は思った以上に大きく、クリアしたあとでも『ドルアーガの塔』を遊び続ける人が少なからずいたのは理由にもなっていると考えます。

今回記した内容のほとんどは、私が1986年頃(当時高校1年生でした)までに感じたことです。当時、ゲームが好きでも「ロールプレイングゲーム」に触れたことのある人はそれほど多くない、そんな時代でありながらも、これだけの完成度を持った独創的な作品がリリースされたのは驚くべきことだと思います。

- 市川 幹人 プロフィール

- 有限会社マインドウェア代表。1986年創業からゲームプランナー、プログラマー、プロデューサとしてプレイングマネージャーを務める。『スラップファイトMD』『カタチのゲームまるぼうしかく』『平安京エイリアン3671』等、膨大な開発経験を持つ。

“ドルアーガの伝道師”オサダ氏インタビュー

1984年7月にリリースされた『ドルアーガの塔』は、およそ一か月で攻略された。しかしそれは、まだ限られたゲームセンターでの出来事に過ぎなかった。インターネットの普及していない当時、“ドルアーガの解法”は、どのようにして全国に広まっていったのだろうか。

一部でささやかれていたのは「伝道師」なる存在。「オサダ」と名乗るその人物は、世界ではじめてドルアーガを攻略したグループの一員だったという。

オサダ氏はなぜ、どのようにしてドルアーガの解法を広く伝えていくことになったのか。そのすべてを語っていただいた。

- 聞き手

-

ゲーム文化保存研究所(IGCC)

大堀康祐(ゲーム文化保存研究所 所長)

石黒憲一(娯楽産業研究家)

手塚一郎(IGCCメディア編集部)

ドルアーガのロケテスト

- ──まず『ドルアーガの塔』のロケテストについてお聞きしたいのですが。1984年5月5日からスタートしたドルアーガのロケテストに、オサダさんは行かれましたか?

- オサダロケテストか……。確か一番街(新宿歌舞伎町にあった、プレイシティキャロット一番街店のこと)でやってたんだよね?

- ──そうです。

- オサダブティック(ナムコの直営店、ゲームブティック高田馬場)では散々プレイしたけど、ロケテストには行ってなかったと思う。ぼくは、そもそも一番街のキャロットに行ったことがなかったんじゃないかな。

- ──一番街店以外の場所でも行われたという情報もありますが……。

- オサダニュースター(現在の靖国通り沿いにあったドン・キホーテ付近にあったナムコ直営のゲームセンター)では?

- ──やっていないと思います。

- オサダそれなら、ぼくはドルアーガのロケテストに行っていないな。発売されてからはじめて遊んだんだと思う。ロケテストって何日間ぐらいやってたの?

- ──それがハッキリしないんですよ。

- 大堀一か所じゃなくて、いくつかの場所でやっていたのは確かなんだよね。でも、ぼくは一番街キャロットしか行ってないかな。期間は……一週間はやってないと記憶してるんだけど。

- ──石黒さんは?

- 石黒いや、ぼくは世代的に厳しいので(笑)。ただ、それでもナムコの新作が置かれているらしいって話は当時、聞いてましたね。

- ──それぐらい話題性があったってことですね。

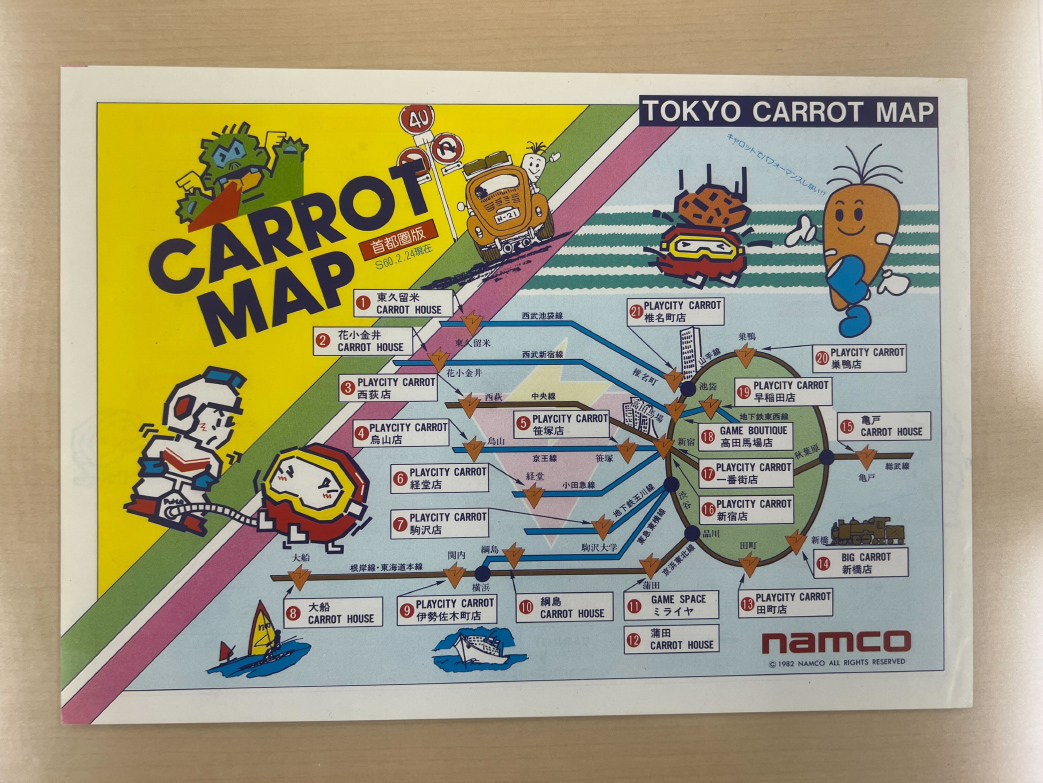

プレイシティキャロットなど、ナムコ直営店でもらうことができたマップ。東京近辺の店舗しか記載されていないため、地方のゲームセンターを知るには雑誌に頼るしかなかった。

- オサダ大堀は、どうやってドルアーガのロケテストをやってることを知ったの?誰かに教えてもらったの?

- 大堀どうしてだったかな……。よく覚えてないんだけど……ほら、うちらって新宿来たら、必ずゲーセンをハシゴするよね。当時、歌舞伎町には数メートルおきにゲームセンターがあるぐらいのゲーセン天国で、それぞれの店に特徴もあって。

- ──特定のメーカーのゲームが必ず置かれてるとか、洋ゲーに強いとか。

- 大堀そうそう。それで新作ゲームをいち早く見たいから、それらのゲーセンを回遊魚のように一軒ずつまわっていく。それがルーティンになってたよね。

- 石黒それで運よく、ドルアーガのロケテストを見つけたんですか?

- 大堀うん、多分そう。

- ──オサダさんも、そういう感じで複数のゲームセンターを巡るようなことはしていたんでしょうか?

- オサダそこまでたくさんのお店をまわるってことは、あんまりやってなかったかな。自宅がそのときは高田馬場にあったので、そこで足りていたというか。

- ──ああ、なるほど。オサダさんの場合、それで高田馬場周辺のゲームセンターがホームグラウンドだったわけですね。

- オサダうん。

- ──ドルアーガに話を戻しますが。ゲーム内容やプレイ方法は、すぐに理解できましたか?

- オサダぼくは、まず100円を入れて遊ぶタイプなんですね。何の情報もなく。

- ──それは、インストカードを読んだり、デモ画面を見たりは……。

- オサダしない。

- ──となると、ドルアーガは……。

- オサダ当然、全然わからなかった(笑)。これ、どうすんの?って感じで。

- 大堀オサダさん、ぼくらのプレイをじっくり見て研究するタイプだったよね。

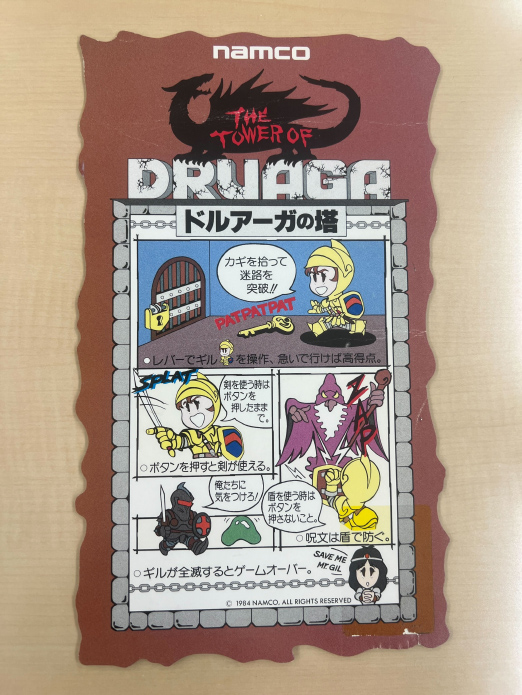

『ドルアーガの塔』のインストラクションカードで、簡単に遊び方が書かれている。モニターの横あたりに貼付してあり、筐体販売版と基板販売版で形が違う。

- オサダぼくはドルアーガの宝箱の出現方法を、ほとんど発見していないんですよ。

- ──でも、大堀さんや古田さん(古田秀人氏)とチームを組んで……。

- オサダそう、一緒に遊んでた。でも、自分で発見するよりも、偶然出た宝箱がどうして出たんだろうって話をするとか、そういう感じの関わり方というのかな。みんなが発見した宝箱の出し方を覚えて、なるほど、と(笑)。

- 大堀いや、でも最初のころは本当にわけがわからなかったよね。インストラクションカード見ても、「鍵を取って出口から出ろ」、みたいなことしか書いてなくて。

- 石黒プレイヤーを突き放してましたね。

- 大堀よく覚えてるのは、ウィル・オー・ウィスプで酷い目に遭ったってことだよね。あれが最初から出てくるフロアあるよね。

- ──21階あたりですかね。

- 大堀うん、そうかな。ロケテストでは、あの辺りでもう厳しいなという感じだった……ような気がする。

- オサダロケテストのバージョンでコンティニューってあったの?

- ──いや、どうでしょうか。

- 石黒コンティニューのやり方がプレイヤー間に広まったのは、正式にリリースされてからのような気がします。

- オサダああ、そうなんだ。じゃあ、心が折れるのは仕方ないよね(笑)。

- 石黒インストラクションカードにはもちろん書いてないんですけど、正式リリース後、いくつかのキャロットで手書きで告知されていたのは覚えてますね。

- 大堀ロケテストは本当に苦労したよね。19階……だっけ?

- ──ブックオブライトですか(笑)。

- 大堀そうそう(笑)。あれがなくて画面真っ暗でさ。その真っ暗なまま、必死で迷路で抜けて鍵取って出口目指して……。これはお金がいくらあっても足りないぞって(笑)。

- ──力技ですね。

- 大堀これ、言っていいのかわかんないけど、『ハングリーマン』思い出すよね(笑)。おお、迷路がないフロアなんだ!って思ったら見えないだけで。

ドルアーガの印象

- ──オサダさんはロケテストには行かれていないとのことですが、正式リリースされて最初にドルアーガをご覧になったとき、どういう印象を持たれましたか?

- オサダああ、ナムコが新しいゲームを出したんだ、ぐらいの印象でしたね。

- ──割とあっさりした感じだったんですね。

- オサダドルアーガに魅力を感じなかったとか、そういうのではなく、そのとき他に夢中になっていたゲームがあったんですよ。

- ──それは……?

- オサダ『ドラゴンズレア』(シネマトロニクス社のレーザーディスクのゲーム)。

- ──ああ、なるほど。

- 大堀あの頃、オサダさんは『ドラゴンズレア』ばっかりやってたよね。

- オサダうん。銀行で1万円札を全部100円玉に両替して、KIGAWA(新宿歌舞伎町にあったゲームセンター)に行って夜中、ひたすら遊んでた。

- ──1984年に風営法が改正される前は24時間営業のゲームセンターが多かったですからね。

- 石黒他に何か夢中になっていたゲームはありますか?

- オサダ『Qバート』(ゴッドリーブ社のアクションゲーム。日本ではKONAMIが販売した)かな。自宅にもあるけど(笑)終わらなくなった。

- 石黒『Qバート』は落ちたときに、カンッって音がするのが印象的で。

- オサダそうそう、ゴッドリーブのオリジナルの筐体のバージョンね。あとは……。

- 大堀『フードファイト』や『マウストラップ』、『ハードハット』とかもやってたよね?

- オサダやったやった(笑)。

- ──本当に洋ゲー(海外製ゲームの総称)がお好きだったんですね。そんな洋ゲー好きのオサダさんが、なぜドルアーガを大堀さんらと一緒に解くことになったんですか?

- オサダぼく自身は、あまり前向きにドルアーガの謎を解こうとはしてなかったかな(笑)。ゲームを解こう、攻略しようってよりも……ぼく個人の感覚ですが、みんなと一緒に遊んでいる感じだっただけかな。

- ──仲間内でワイワイ楽しむのがおもしろかった、みたいな感じでしょうか?

- オサダそうですね。非常に難解なゲームでしたからね。それが、ゲームブティック高田馬場に集った腕利きのゲーマーたちが必死になって解いていたわけですよ。

- ──確かに、ドルアーガの謎が解けていく過程は、見ているだけでも楽しそうですね。

- オサダうん。だから、ぼくは解く側というよりもその様子を見て楽しんでいる側だった、というほうが適切かもしれない。個人的には、そういう認識が強いんですよ。

- ──なるほど。

-

アーケード版『ドルアーガの塔』のフライヤー(表面)。トレードショーなどでオペレーターにのみ配布されていたが、ファンイベントでも入手できることもあった。A4サイズでポスターのミニチュア版のような感じ。

-

アーケード版『ドルアーガの塔』のフライヤー(裏面)。当時のコントロールパネルの写真を見ることができる。筐体はドルアーガの前にリリースされたギャプラスから変更され、スタートボタンの位置が変わった。

- オサダで、ぼくは列車に乗って各地を旅するのが好きでね。地方に行くと、もちろんゲームセンターに立ち寄ったりするけど、そこにはぼくが夢中になっているタイプのゲームがないことが多いんだよね。

- ──確かに洋ゲーは、地方のゲームセンターではあまり見かけないかもしれません。

- オサダで、地方でも置いてあるゲームも習得しておきたいな、と(笑)。

- ──地方のゲームセンターで遊ぶためにドルアーガの解き方を覚えたわけですか。

- オサダそうです(笑)。だって、ゲームセンターに行っても遊ぶゲームがないと寂しいでしょ?(笑)。でもナムコの新作なら、多くのゲームセンターに置かれてるし。

オサダさんとビデオゲーム

- ──オサダさんは洋ゲー好きを自認していらっしゃいますが、ほかにやり込んだ国産ゲームというのはありますか?

- オサダ国産ゲームか……。

- ──たとえば、ドルアーガの前だと『ゼビウス』も大ヒットし、大堀さんたちは1000万点を目指して奮闘していたわけですが。

- オサダぼくは『ゼビウス』はやらなかったかな。でもナムコは好きなメーカーでしたよね。ああ、そうだ。ナムコのゲームで夢中になったのは『リブルラブル』。あれは大好きで、ずっとやってたね。あとは……タイトーの『エレベーターアクション』も好きでしたね。他にもデコカセのゲー厶の『ディスコNo.1』とか『ジョリージョガー』も好き。

- 石黒『ジョリージョガー』……前年にリリースされた、同じタイトーの『フロッグ&スパイダー』のコンバージョン基板のゲームだっけ。

- ──囲むゲームがお好きなんでしょうか?

- オサダそういう傾向ないと思うんだけど、ラインナップを見るとそんな感じがしてくるね(笑)。自分ではよくわからないですね。

- ──そんなオサダさんとビデオゲームの出会いは……。

- オサダ昔から触れることはありましたけど、夢中になりはじめたのは……まだ大堀と知り合うかどうか、という時期だったかな。高田馬場の栄通りの裏にテーブル筐体が捨てられていたんですね。

- ──テーブル筐体が遺棄されていた?

- オサダ何日も雨ざらしにされていたから、捨てられていたと判断したんですよ。それで友だちと回収して試しに電源を入れてみたら動いた。『バニシングポイント』(『ヘッドオン』のコピー)と……。

- 石黒『スペースウォー』(『ギャラクシーウォーズ』のコピー)の2in1ですかね(笑)。

- オサダそうそう、スイッチでゲームを切り替えて。見た目はボロボロの筐体なのに、ちゃんと動くことに何だか感動しちゃってね。そんなこともあってビデオゲームにのめり込むことになった……そんな感じかな。1978年とか、その頃かな。

- ──それ以前は、ビデオゲームにはそこまで入れ込んでいるわけではなかった、と。

- オサダそうですね。まあ、『スペースインベーダー』とかはもちろん遊びましたよ。

- ──その頃も、ずっと高田馬場で?

- オサダそうね。高田馬場のビッグボックスにゲームセンターがあって……。

- 大堀タイトーの?

- オサダいや、タイトーじゃない。その前……確か6階がボウリング場だった頃。そこで遊んでいたこともあったね。中学2年ぐらいの頃だったか。ゲームセンターへは、それぐらいから行きはじめた。ただ、まだ入り浸りになるほどではなかった。

- ──なるほど。

- オサダそれからゲームブティック高田馬場の前、同じ場所に別のゲームセンターがあったんですよ。「スター」っていう名前の。それがインベーダーの時代かな。

- ──大堀さんと知り合うのは、そのスターというゲームセンターがなくなってゲームブティック高田馬場になってから?

- オサダそうだね。

- 大堀ぼくが新大久保にあった高校に入学して……あの頃、やっぱりナムコのゲームは他のメーカーにものとは違うな、という印象があって。そのナムコの直営店が、新大久保から近い新宿と高田馬場にあった。どっちもいいゲームセンターだったけど、高田馬場のほうがお店がコンパクトで、何だか居心地がよかった。箱がちっちゃい分、常連に対してアットホームな雰囲気で接してくれているような気がして、それでぼくはゲームブティック高田馬場の常連になったわけですよ。

- オサダああ、思い出した。大堀をはじめて見たのはニュースターってゲーセンだ。そこで『スーパーパックマン』をプレイしてるのを見たんだ。ということは『ゼビウス』の前年?

- 大堀多分それぐらい。

- ──ニュースターというのは、靖国通り付近にあったゲームセンターでしたよね?

- オサダそうそう。ナムコの直営店でね。

- 石黒スターの跡地がゲームブティック高田馬場になるっていうのは、他のキャロットでビラを配って宣伝していたのを覚えていますね。

- オサダ 当時、小学生でしょ?よく覚えてるね(笑)。で、そのあと、ゲームブティック高田馬場で「あれが大堀だよ」と紹介されて(笑)。

- ──それで出会ってしまったわけですね(笑)。

ナムコットニュース第2号。1985年7月に玩具店やデパートなどで配布された。家庭用ゲーム(namcot)のPRだが、この号ではアーケード『ドルアーガの塔』を扱っている。

ドルアーガ攻略

- ──さて、話が盛大に脱線しているのでドルアーガに戻しますが。最初に59階まで行ったときのことを覚えていますか?

- 大堀うん、覚えてる。

- オサダでも確か、アイテムが全部揃ってなかったんだよね?

- 大堀そうそう。それでZAPすることになって、マジかやり直しかよ!って(笑)。

- オサダあともう少し、って思ったから、ギリギリ心が折れなかったのかね?

- 大堀そうかも。あ、でもZAPしたときに、「もしかして、これをくり返すと点数が稼げるんじゃないか?」って思った。

- ──そんなときでも点数稼ぎのことを考えるとは、ハイスコアラーは心が強い(笑)。

- 大堀でも、ZAPするとランダムだったっけ?アイテムがどんどんなくなったりするよね。戻された場所よりも前に出たアイテムがなくなると最悪なんで、点数稼ぎはあきらめたけど(笑)。

- ──ドルアーガを最初にクリアしたのは古田秀人さんだと言われていますが、オサダさんはその現場には立ち会っていたんですか?

- オサダいや、そのとき、ぼくはいなかったと思います。後日、大堀にクリアしているのを見せてもらって、

- 大堀フルちゃん(古田さんのこと)、あのときすごい興奮しててね(笑)。ああ、これで長い戦いが終わったなって。

- ──ついにクリアする人が現れたあとも、オサダさんはドルアーガを……。

- オサダまだちょいちょいプレイしていましたよ。謎が全部解かれたあとでもアクションゲームとして楽しんでいましたね。ただ、銀行で100円玉たくさん両替してゲームセンターに乗り込む、みたいな感じではないですけどね。

いざ、伝道の旅へ

- ──さて、ここからが本題なのですが。オサダさんは、ドルアーガの解法を日本全国に広めるために、伝道の旅に出られたと聞いていますが……。

- オサダ(笑)。

- 大堀青春18切符買って、全国まわってたんでしょ?

- オサダすごい、いろいろと誤解があるね(笑)。

- 大堀え、違うの?

- オサダぼくは鉄道が好きで、あちこち旅をしているけど、青春18切符は使ったことないんだよね。あのときは九州周遊券って名称だったかな?そういう切符を買って。確か二十日間……二十一日だったかな、まあとにかく乗り放題でね。急行まで乗れるんだったかな?ちょっとくわしいことは覚えてないけど。

- ──それで九州をまわることにしたわけですか。

- オサダそう。でも正直に言えば、伝道の旅じゃなくて、ごく普通の旅行(笑)。ドルアーガが解かれたときって夏休みだったよね?それで九州に行きたいなぁと。

- 大堀単なる旅行?(笑)

- オサダそう(笑)。しかも目的はない。どこどこの温泉に入りたいとか、あそこの名物を食べたいとか、そういったことは一切なし。列車に乗って、あちこちをブラブラしたいと思ってね。まあ、行く先々でゲームセンターには立ち寄ったけど。

- ──その旅行にはおひとりで?

- オサダそう、ひとりで行きましたね。遠慮気兼ねのない、気ままな旅です。

- ──周遊券で九州の各地をまわったわけですか。

- オサダうん。

- ──二十日間ぐらいというと……宿は?

- オサダ宿は、ほとんど取ってないよ(笑)。

- ──まさか列車の中で寝起き……。

- オサダそうそう、車中泊ですよ。門司港(福岡県)から西鹿児島(現在の鹿児島中央)へ向かうとすると、「急行かいもん」や「にちなん」に乗ってね。夜中に熊本で急行かいもんの上下が入れ違うので、乗り換えてまた戻ってみたり。あちこちウロウロするわけですね。そうやって列車の中で寝てたから、ホテルに泊まることはあんまりなかった……数回程度だったと思う。

- ──特に目的のない旅とおっしゃっていましたが、ゲームセンターには……。

- オサダそりゃあ、行くでしょ(笑)。

- 大堀やっぱり行くんだ(笑)。

- オサダもともと、ぼくは足があまり良くないから、旅は好きだけど歩いてウロウロはあまりしないんですよ。それに目的がないから、結構ヒマなんだよね(笑)。

- ──あまり馴染みのない土地だと思うのですが、ゲームセンターはすぐに見つかりましたか?

- オサダ当時は駅の近くにゲームセンターが多かったし、ゲーム雑誌……何だったかな、旅先に持っていって、そこに載っている九州のゲームセンターを訪ねてまわったね。

- 石黒当時のゲーム関係の雑誌というとAMライフとか、あとはベーマガの付録のスーパーソフトマガジンあたりになりますね。

- オサダ何の雑誌かは忘れちゃったけど、そこに住所が書かれていたから、それを参考にした。

- ──そのとき九州ははじめてだったんですか?

- オサダいや、何回かは行ってたはず。よく遊んでいた中学のときの同級生が北九州にいて、彼と会って遊ぶのも、そのときの旅の目的で、一泊ぐらいは彼の家に泊めてもらったんだったかな。

- ──そのときの旅で、どのゲームセンターに行ったのか覚えていますか?

- オサダ最初は小倉だったかな。ナムコの店だったはず。それから黒崎、次に博多を目指して……いや、その途中でも何軒かゲームセンターに寄ったな……。

- 大堀めちゃくちゃ行ってる(笑)。

- オサダまあ、そんな感じだったように記憶してますね。雑誌に住所が載っていたのがナムコのゲームセンターが多かったからか、自然と行き先がそうなった。

ナムコのPR誌「NG」。第6号には「ザ・タワーオブドルアーガ物語」が掲載されている。ここでプレイヤーたちは、初めて本作が『ゼビウス』に続きストーリー性のあるゲームだと知る。

熊本での出来事

- ──熊本はゲームセンターが多そうですね。

- オサダ熊本は通町筋ってところに市電で行って、プレイシティキャロットのパーツボックスっていう店に行きましたね。珍しい感じの店名だということもあって。

- ──そこでドルアーガは……。

- オサダもちろん、やりましたよ。

- ──ギャラリーの反応はどうでしたか?九州ではまだドルアーガをクリアした人は……。

- オサダいなかったかもしれませんね。だからなのかな、どんどんギャラリーが増えていって、最終的には黒山の人だかり。

- ──そんなにすごい反応が!?

- オサダマンガの擬音じゃないけど、聞こえてくるんだよ。ざわざわ……って。ビックリしましたよ。それに加えて「何だ、あれは」とか「どういうことだ?」とか。そういう声も聞こえてきてね。「やっぱり東京ではクリアされてたのか」なんて。

- ──すごいですね……。

- オサダただ、ほら……別にクリアできるところを見せびらかそうというわけでもないし、それに全部見せちゃったら、解く楽しみを奪うことになっちゃうんじゃないかって、いろいろ考えちゃってね。

- ──確かにそうですね。

- オサダそれであからさまなやつは、ちょっとボカして……たとえば31階のスタートボタン押すやつ、あるじゃない?

- ──はい、31階のパールですね。

- オサダあれは、目立たないように膝でさりげなくスタートボタンを押したりね(笑)。

- ──60階クリアまでプレイされたんですよね?

- オサダうん、もちろん。

- ──ギャラリーの人たちから質問攻めに遭ったりしませんでしたか?

- オサダいろいろ訊かれましたよ。

- 大堀全部教えた?

- オサダいや、彼らも答えそのものを訊こうとは思ってなかったんじゃないかな。当たり障りのない話から東京のゲームセンターのこととか、ドルアーガの解法についてはヒントをほしがっていたとか。自分たちも、できる限り自力で解きたいって思ってたような感じでしたね。

- ──その光景が、のちに「ドルアーガの伝道師が九州に現れた」というウワサ話につながっていくわけですね。

- オサダいや、本当に伝道なんてしてないのよ(笑)。

- ──ですが、結果的にはドルアーガ解法のヒントを広めた。

- オサダそう、結果的に、ね。でも、ぼくはドルアーガをクリアしているところを熊本の人に見せたくてプレイしてたわけじゃないんだよ。他にやるゲームがなかったからね。

- ──やるゲームがなかった?

- オサダほら、ぼく洋ゲーが好きでしょ?

- ──ああ、なるほど。洋ゲーは地方ではあまり出回らなかった……。

- オサダそうそう、そういうこと。

- 大堀それがわかっていても、やっぱりゲーセン行っちゃうんだ(笑)。

- オサダヒマだしね(笑)。それにゲーセン行くからには、ちょっとでもいいから爪痕を残したいじゃん(笑)。

- ──なるほど。それでドルアーガをプレイした、と。

- オサダ反響がこんなにあるって思わなかったよ。やっぱりナムコの人気はすごいんだなって改めて思った。熊本では、ゲーセンから帰ろうとしたら、「一緒にご飯食べませんか?」って誘われたり。

- ──ご飯食べたんですか?

- オサダうん。それで、その人のご自宅に泊めてもらうことになった(笑)。

- ──ドルアーガの輪が!(笑)

- オサダその人のお宅にお邪魔してビックリしたのは、コタツ……夏なのにコタツが出しっぱなしになっていて、そこにコントロールパネル──テーブル筐体のジョイスティックの部分ね、それがガムテープで貼り付けてあった。

- ──かなりのゲームマニアさんだったんですね。

- オサダ『ディグダグ』の基板で一緒に遊んだんだったかな……楽しい一夜でしたね。

1986年5月31日から聖蹟桜ヶ丘ナムコランドにて展示が始まった「ドルアーガ原画展」のようす。撮影者:石黒憲一

さらば九州

- ──熊本以外のゲームセンターでもドルアーガをプレイしたんですか?

- オサダしましたね。でも反響がすごかったのは熊本だけ。他の場所では見向きもされないことがあったし。

- ──熊本のパーツボックス店に、周辺のマニアが集まって……たとえば東京でいうとゲームブティック高田馬場やプレイシティキャロット巣鴨店みたいな場所だったんですかね。

- オサダああ、そうだね。だからあの辺のドルアーガを解こうとしていた人たちが、偶然あの店に集まっていたのかもしれない。

- 石黒ドルアーガの伝道師ってオサダさんの他にもいる、って言われていますよね。

- オサダそうだね。北海道担当とか東北担当とか。ネットが普及してから、とあるサイトでそういう話がまとめられていて。そこで、ぼくも伝道師のひとりになっていた(笑)。

- ──おもしろいですね(笑)。

- オサダオサダなる伝道師がいて、ドルアーガの解き方を広めるために全国行脚して……みたいな(笑)。でも実際はそんな使命感に燃えていたわけではなくて。

- ──結果として、伝道師のような役割を果たしただけ……。

- オサダうん、そういうこと。

- ──でも偶然だったとしても、そのことでドルアーガを好きになったり、クリアすることができたりする人が出てきて……。

- オサダそうだね。ゲームを楽しむお役に立てたのだとしたら、それはうれしいね。

- 石黒九州へは、何日間いたんですか?

- オサダ20泊21日(笑)。切符の期限ギリギリまで向こうにいましたね。

- ──有意義な夏休みでしたね(笑)。

- オサダああ、そうだ。九州からの帰りに大阪に立ち寄ったんだった。

- ──大阪でもドルアーガを?

- オサダまあ、少しは(笑)。

- ──やっぱり伝道師じゃないですか!

ドルアーガのポスター撮影用に制作されたイラスト板とボードゲームのラスト面。プレステ版の裏ドルアーガの60階のカイの位置はボードゲーム版のオマージュ。

- オサダなんばCITYビッグキャロットだっけ?難波のキャロットに立ち寄って。そこでとある小学生に出会ったんですよ。妹さんを連れてキャロットで遊んでいた。

- ──子どもさんとも仲よくなったんですね(笑)。

- オサダ人なつっこい子どもたちでね。このふたり、完全にサザエさんのカツオくんとワカメちゃん、とにかくそっくりなの。で、不思議だったのは、ご飯時になって家に帰るのかと思ったら、そのビルの社員だけしか入れないような社員食堂のようなところがあって、そこの食券を持っているんですよ。

- ──関係者のお子さんなんですかね?

- オサダその子たちの名字、とあるゲームメーカーの社長さんと同じで……。

- ──そのゲームメーカーさんのお孫さんだったり……!?

- オサダ訊いてみたら全然関係なかったんだけど(笑)。今でも、その兄妹はぼくのことを覚えていてくれてるみたいで。

- ──それはうれしいですね。伝道の旅では、そういった出会いもあったんですね。大阪の難波ではその時期、ドルアーガのクリアは、もう出ていたんですか?

- オサダどうだったかなぁ。難波のキャロットは他のゲームも充実してて、ドルアーガはそんなにガッツリはやらなかったんじゃないかな。コインゲームをやったりして、それでさっき言った兄妹と出会って一緒に遊んだり(笑)。

- ──微笑ましいエピソードです。

- オサダ名古屋の星ヶ丘キャロットハウス……だっけ?あそこにも行ってるけど、この九州旅行のときだったかな?どうだろう、もう覚えてないな。

- ──九州には、その後も何度も行かれているんですよね。

- オサダそう、だからいつのことだったのか記憶が曖昧だね。あとは……九州からの帰りのときじゃなくて、もうちょっとあとだったかな……島根大学前キャロットって名称だったかな。そこにも足を運んだね。で、置かれているゲームを見回したら、ぼくがクリアできそうなゲームは『スペースエース』(シネマトロニクスのレーザーディスクゲーム)ぐらいだったのね。

- ──『ドラゴンズレア』も夢中になっていたとお聞きしましたが、LDゲームがお好きなんですね。

- オサダハイスコアの取り方は古田くんに教わったんですよ。ここは変身しないほうが点数が高いよとか、全部教わった。それでスコアの限界値が77万866点だったかな、それを島大前キャロットでも出して……。

- ──爪痕を残して帰ってきたわけですね。

- オサダそうそう(笑)。ごめんね、ドルアーガに関係ない話で。

- ──いえいえ。

- 石黒『ドラゴンズレア』は、ぼくも大好きで。ぼく、プレステの『ナムコミュージアム』の制作に携わらせていただいたんですが、PS版の裏ドルアーガの58階(ブルークリスタルロッド)の宝箱の出し方はドラゴンの炎を剣で受けるという、『ドラゴンズレア』へのオマージュなんです。

- オサダおお、ドルアーガにつながった(笑)。

ファミコン版のヒット以降、色々なグッズが販売されるようになった。ゲームセンターにあるクレーンゲームに入っていた缶バッチは子どもでも入手しやすく、人気があった。

最後に

- ──最後になりますが、今、改めて『ドルアーガの塔』に対してどういった印象をお持ちですか?

- オサダロールプレイングゲームのはしり、みたいなゲームでしたよね。

- ──そうですね。

- オサダ改めて見ても、すごいゲームだと思いますよ。舞台設定も当時、アーケードゲームではあまり例がなく、このドルアーガがヒットしたことでドラゴンがゲームにどんどん登場するようになったみたいなところもありましたし。

- ──同感です。

- オサダぼくはドルアーガの謎を解き明かすことについては、みんなの力になれなかったけど、それでもその場に居合わせることができて本当に楽しかった。このゲームが縁で知り合うことができた人もたくさんいるし。思い出に残るゲームですね。

- ──本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。

家庭用で何度プレイしても飽きることのない名作

文:みさいル小野

『ドルアーガの塔』がリリースされた1984年当時は、ビデオゲームから遠ざかっていた時期だったのかもしれません。“1984年のテレビアニメ”をネット検索すると、そこには欠かさず観ていた作品がズラリと並んでいますので、興味の対象が“アニメ”だったようです。『ドルアーガの塔』については雑誌などで知ってはいたものの、実物に触れることもなく、手の届かない憧れの存在として記憶していました。翌1985年になると、それまで品薄で入手困難だったファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)を弟が購入。さらにファミリーコンピュータマガジン(以下、ファミマガ)を定期購読することになり、家庭用ゲーム機にハマる人生の第一章が始まったのです。

小学生だった弟は友人たちとのソフトの貸し借りを頻繁に行い、家にいながらにしてさまざまなソフトがつぎつぎに体験できるという恵まれた環境を与えてくれた、といまになって思わされます。あの『ゼビウス』が無料で遊び放題なんて、夢のようだったのですよ、当時は。

ゲームで遊ぶ、ファミマガで情報を得る、というような日々を過ごしていたとき、ファミコン版『ドルアーガの塔』の記事を発見して1年前の記憶が蘇りました。ファミコンを通してすっかりナムコファンになっていましたので、発売日である1985年8月6日に近所の玩具店で購入しました。ついに『ドルアーガの塔』が手の届く存在となったのです。

アーケードからファミコンへという道を通ったためか、この時点ではPCゲームにあるような謎解きや成長といった要素に出会っておらず、『ドルアーガの塔』にはアクションゲームとして向き合うことになります。取扱説明書には「戦いの中で幾多の謎を解き明かし、成長していくプレイヤー」との記述がありますが、「迷路に落ちている鍵を拾い、扉を開けば上の階へ進めます」ともあります。すでにアクション脳になっていますので、剣を構えてグリーンスライムを片っ端から倒しました。すると宝箱が出現しますが、なぜ出現したのかは解っておらず、“敵を倒して宝箱を入手し、鍵を取ってつぎのフロアに進む”ゲームなのだと勝手に解釈して進んでいきました。しかし、それが通用するのはフロア3までで、以降は偶然に頼ることになります。

ゲームオーバーになると弟と交代し、コンティニューをくり返しながらプレイし続けました。が、「敵を倒しても出現しない宝箱は諦めて進めよう」ということになり、敵を倒しつつ鍵を取り、宝箱が偶然出現したら回収して扉に向かうスタイルで進めていきます。姿の見えないゴーストを避け、暗闇を勘で進み、見えない扉を手探りで探し、なんとかフロア59に到達。鍵を取って扉を開けると「YOU ZAP TO ...」と表示され、フロア15(だったと思います)がスタートしました。フロア59まで行けたほどの根気ですから、折れたときの反動も相当大きかったと記憶しております。そっと電源を切りました。それでもいつかクリアーしたいと思わされた本作は、本当に魅力的ですばらしい作品なのだと思います。後日、アスキーから発売された『ドルアーガの塔のすべてがわかる本』を見ながらクリアーし、本来の魅力に気がつくことができました。そのことが、本作をさらに好きになるきっかけになったのかもしれません。

時は流れて1996年。プレイステーション版『ナムコミュージアム VOL.3』に、『ドルアーガの塔』が収録されました。念願のアーケード版『ドルアーガの塔』との対面です。本作はエミュレータを使わずに再現されたタイトルですので、厳密には基板と違うところもあるかもしれません。が、ゲーセンで出会わなかったため、違いがあったとしても気がつくことはなく、ただただ感激したことを記憶しています。ファミコン版を先にプレイしていたためか、縦画面、緻密なグラフィック、BGMの音色などなど、これが“本物”かと実感できました。コンティニューしまくりでしたが、エンディングまで夢中でプレイしました。

さらに時は流れ2022年。『アーケードアーカイブス』で、エミュレータを使用して基板の挙動をできる限り再現したアーケード版『ドルアーガの塔』が発売されました。“中断セーブ”を駆使しての1コインクリアーといった、当時は不可能だと諦めていたプレイもできてうれしく思います。そして本シリーズならではの魅力として、“キャラバンモード”という5分間のスコアを競うモードが搭載されています。本作のキャラバンモードではスタートするフロアが1、25、55の3種類から選べるのですが、フロア55からがとくにアツいです。中断セーブなどは使えませんが、そこまでに入手できるアイテムをすべて所持した状態(不要なアイテムは持っていないかもしれません)で始まり、5分間でエンディングまで到達できるという新たな楽しみ方とも言えるゲームモードです。フロア57でルビー・メイス、フロア58でブルー・クリスタル・ロッドを入手し、ドルアーガを倒してカイを救出する、本作のいちばんおいしいところを短時間で味わえます。じつは最初はクリアーしてエンディングが観られるということに気が付きませんでした。スコアランキングに登録されるモードですので、いかにスコアを稼ぐかということを考えます。ZAPを利用して、時間の限り多数のフロアをクリアーしてタイムボーナスで稼ぐことにしまして、フロア59でいきなり扉に入ってZAP、ドルアーガ以外の敵を倒してZAPなどなど、ランキングを見ながら延々とプレイすることに。すると、すぐに桁違いのスコアを記録する方が現れてピンときました。「時間的にフロア60をクリアーできるのか?」と。プレイの方向性が固まり、無事にクリアーできたのですが、1コインクリアーしたくらいの達成感が味わえました。そこから「さらに稼ぐにはどうすれば?」というテーマで練習を重ね、後日、ハムスター社の生放送『アーケードアーカイバー』でそのプレイを披露する機会をいただきました。そのときの動画『第371回 アーケードアーカイバー ローラージャマースペシャル!』は、YouTubeにアップロードされております(1時間38分ごろにプレイ)。ご興味のある方は、ぜひご覧ください!

- みさいル小野 プロフィール

- プレイステーションが生まれた1994年から週刊ファミ通に所属し、2024年に退職。在籍中にハムスターさんと懇意にさせていただき、「アケアカファミリー」の称号をいただきました。週刊ファミ通で『アケアカの素』を連載、ファミ通チャンネルで『俺たちのアケアカ』に出演しています。

PCエンジン版『ドルアーガの塔』開発秘話

文:柴田 賀盆

開発に参加することになった経緯

PCエンジン版『ドルアーガの塔』の開発は株式会社ゲームスタジオ(以下、ゲームスタジオ)が中心となって行われました。ぼくがゲームスタジオに参加することになったのは、大学に入学したばかりの頃でした。『ゼビウス』『ドルアーガの塔』等のクリエイター、遠藤雅伸さん(以下、遠藤さん)がゲーム雑誌「Beep」で「ゲームを作りたい若者に機会を提供したい」と語っていた対談を読み、直接アポイントを取って会社を訪ねたのがきっかけです。 ゲームスタジオは、原宿と渋谷の間にある神宮前コーポラスという大きなビルに入っていました。隣は当時のキリンビール本社、向かいは京セラ原宿ビル。京セラ原宿ビルの地下にはファミコンソフト『ケルナグール』に登場する泰南飯店という中華料理店が入っていました。ぼくの歓迎会もそこで行っていただきました。神宮前コーポラスには、大きな古着屋さんが入っていたり、流行の先端を行くユニークな会社が多数入居していて、ゲームスタジオもその内に入るのだろうと思います。遠藤さんは、ゲーム業界の今後を見据え、クリエイター主導の制作会社を、時代や流行の風を感じられる原宿の地にこだわり、設立したそうです。 開発室はコンクリート打ちっぱなしの壁に濃い色のフローリングという、今思えばとてもおしゃれな空間でした。初めて訪問した時、玄関で土足で上がっていいのか戸惑ったのを覚えています。まだ大学1年生だったぼくに、遠藤さんが「常識人は戸惑うよね」とフォローしてくれました。 オフィスには大きな机でいくつかの島がつくられていて、ロッカーやキャビネットで仕切られていました。入ってすぐの島には、『ドルアーガの塔』シリーズのキャラクターデザインを担当した篠崎雄一郎さん(以下、篠崎さん)の席がありました。何十本ものカラーマーカーが整然と並んでいたのには驚きました。 その隣には、赤や緑の丸いシールが貼られたファミコンカセットが数百本入った大きなキャビネットがありました。丸いシールの意味は……推して知るべし、です(笑)。ツインファミコンも置いてあり、いつでもゲームが遊べるようになっていました。 次の島は遠藤さんの席でした。当時、遠藤さんは紙の資料とパソコンを併用していて、振り向くとパソコン用の机がありました。机の上には制作資料やカッティングマットが常備されていました。 ぼくが入社当時、遠藤さんは「小説ゼビウス ファードラウトサーガ」を、親指シフトのキーボードを使いすごい勢いで執筆していました。奥にはロッカーや雑誌架があり、ゲーム誌はもちろん、パソコン誌やソフトウェア技術誌、漫画誌、モータースポーツ誌まで並んでいました。

ドルアーガを「作る側」に

オリジナル版『ドルアーガの塔』の稼働時、ぼくはまだ中学生でした。地元のゲームセンターで、文字どおり「見て」いました。コミックとジオラマを融合したポスターアート、質感のあるグラフィック、シルエットのドラゴンが印象的なロゴ、素晴らしいサウンド。本当に魅力的でした。 下町の工場を改造したゲームセンターだったので、天井高が工場仕様で高く、照明も薄暗い店内で、暗い塔の中を冒険するというシチュエーションが環境的にすごくマッチしていたのを覚えています。ゲームセンターには、いつも一人で行っていたので、情報交換する仲間もいなく、当時小遣いが乏しかったぼくにとって、「見る」だけではどんなゲームなのかよく理解できませんでした。 ファミコン自体は持っていませんでしたし、持っている友人の家にもドルアーガのカセットはなく、ファミコン版は、別の友人の家で少し遊んだ程度でした。 高校生になり、書籍「ALL ABOUT namco」か「ALL ABOUT namco2」のどちらを買うか悩みに悩んだ末、「~2」を購入し、『イシターの復活』のページを穴が開くほど眺めていました。当時の家庭用ゲーム機では表現困難な、独特の硬質なグラフィックと、数々の斬新なアイデアに感動しました。ギルとカイ、それぞれ違った役割をすることや、魔法のバリエーションなど、未プレイでしたがくわしくなりました。しかし、通っていたゲームセンターに『イシターの復活』が置かれることはなく、憧れの存在のままでした。

当時、ハードウェアの性能では、アーケードゲーム機が家庭用ゲーム機をリードしていましたが、ファミコンは後期にさしかかり、ミリオンセラータイトルを連発し、ボリュームや遊びやすさが充実していました。PCエンジンは、アーケードゲームをかなり忠実に再現できる高性能機だなと見ていました。パソコンでは、『ウィザードリィ』や『夢幻の心臓II』などRPGを体験していてRPGなるものはかじっていて、『ドルアーガ』シリーズもRPGをアーケード的文脈で実現したものであると理解はしていました。

本作の開発が決まり、ゲームスタジオに、オリジナル版と『イシターの復活』のアーケード基板が届き、遠藤さんとみかみさんが手際よくテーブル筐体にセットしてくださいました。思わぬ形で2つのタイトルと対面する念願が叶いました。もちろん、サービススイッチからクレジット入れ放題でした。

オリジナル版は、ゲームが苦手なぼくには難しくて、あまり先に進めませんでした。みかみさんは相当なプレイヤーで、遊びながら、ドルアーガたるものについて笑顔でレクチャーしてくれました。後半のアクション性が高い部分も難なくクリアし、60階まであっという間に登っていきました。「身体にドルアーガが入ってる」如くのジョイスティックさばきでした。

当時、ぼくはギルが呪文を盾で跳ね返せることは当然知っていましたが、剣を抜いた時にも側面を防御できることまでは知らない程度のリテラシーでした。ギルの剣のヒットチェックが発生するタイミングもみかみさんに教えてもらいました。

ゲームスタジオに入る前に、『カイの冒険』もプレイしていました。最終盤のフロアがどうしても突破できず、あの衝撃のエンデイングは見れずにいたのですが、入社後、遠藤さんや、みかみさんが突破し、見せてくれました。塔に入る場面、ストーリーのデモ、イシターのセリフは、本作のイメージの共通の土台だったと思います。

アイデアに対して、「これはドルアーガである」かをすぐジャッジできる遠藤さん(それはそう)、アートを支える篠崎さん、オリジナルを遊び尽くしているみかみさん、一番若くオリジナルの波をあまりかぶっていない、ぼく、という主要スタッフ構成でプロジェクトが始動しました。

当時から遠藤さんは「会社の血を入れ替えることが大切」と口にしていて、遠藤さん作品のマニアだけでチームが固まることを良しとしていませんでした。比較的ライトユーザー寄りなぼくの感覚を作品に取り入れたかったのだと思います。

開発において工夫、苦労したこと

開発が始まった頃、PCエンジンは発売から4年以上が経過し、『源平討魔伝』『ドラゴンスピリット』『パックランド』『妖怪道中記』など、アーケードゲームの傑作が移植されていました。CD-ROM²もゲームの新たな可能性を広げて提供しており、まさに成熟期を迎えていました。

開発ツールも素晴らしく、パソコンで描いたドット絵をすぐに開発機に転送して、家庭用モニターで確認できるようになっていて、試行錯誤がとてもやりやすかった開発環境でした。

まず、プロトタイプ開発に着手しました。ゲームスタジオでは、企画書は骨子を書いた1枚程度のものが基本で、机上の空論よりも、実際に動くもので語る、という文化がありました。

本作のディレクターである遠藤さんが、大まかな方向性として「オリジナルを現代風にアレンジする」というイメージを持っていました。アーケード版のベタ移植という選択肢は最初からありませんでした。ぼくは、アーケード版の手触り感は維持しつつ、PCエンジンの表現力を活かし、家庭用ゲーム機ならではの遊びを構築する、というふうに解釈していました。

ゲームスタジオでのPCエンジンの開発は二作品目だったので、技術的な検証よりも、本作ならでは表現の模索に重点を置いたプロトタイプ開発を行いました。

遠藤さんから『イシターの復活』というキーワードが示され、塔の中のグラフィックのたたき台を、ぼくが開発ツールで作りました。ハードウェアの制約上、背景の壁との重ね合わせ表現が難しかったのですが、立体的に見えるように試行錯誤しました。

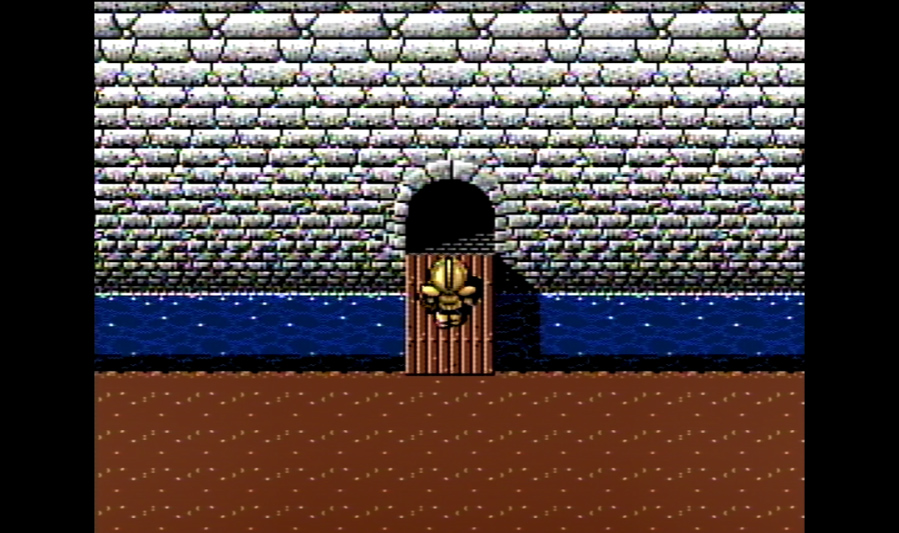

床のレンガのパターンは、オリジナルの長方形とは異なり、当時のRPGのグラフィックのような不規則な石畳の形で提案しました。また、迷路の壁や塔の外壁の表現には苦労しました。壁は、石の形が揃いすぎていると、画面が抽象的になりすぎますし、不規則すぎるとパターンの使い回しが目立ってしまうので、少しずつ長方形の形状に寄せていきました。PCエンジンはグラデーションが多く使えたので、立体感を出すのに有利でした。

外壁はどっしりと、単純な色と形で構成し、オリジナルの雰囲気に近くなるようにしました。

壁の柱は、シリーズの中でも独特な表現だったと思います。当初は、オリジナルのように直方体で試作しましたが、後でキャラクターを仮に置いてみて、曲線的な方が合うだろうということで、丸みを帯びた表現で採用になりました。パッケージでの篠崎さんのイラストでは直方体になっていますね。「動く要素が必要だろう」と、アドリブで壁にろうそくを設置してアニメーションさせました。

本作の壁の断面の表現は難航の末にたどり着きました。断面の表現は、フロアの迷路の形をプレイヤーに伝えるためにとても重要で、黒ベタや灰色、質感をつけたものなど、様々な断面の表現を試しましたが、結局、『イシターの復活』で単色が使われていたことを参考にし、その表現で落ち着き、緑色の単色になりました。フロアごとに色を変えるのは、一階から登っていくという連続性からあえて採用していません。

結果、レンガ色の床と緑色の断面のコントラストで、パッとわかるようになり、多様なキャラクターが動き回る中でも、アクションゲームとしてテンポよく迷路を探索・突破できるようになりました。

ギルのドット絵は、当時のぼくの実力では難しかったので、グラフィック担当のはやかわたろうさんにプロトタイプ用のドットを打っていただきました。オリジナルや『イシターの復活』では輪郭線なしの表現でしたが、本作では『カイの冒険』のようなアニメ調の輪郭線ありのキャラクター表現で描かれました。特に異論は出なかったように思います。

スライムは、PCエンジンでは実現できない半透明表現に挑戦してみました。スライムの色と床の色を混ぜ合わせた色で接地面を塗り、あたかも透けているように見せています。遠藤さんも面白がってくれて、採用になりました。

フロアの形状については、塔ということで、円形に近い六角形や、既存のRPGのように小さな正方形なども試作しましたが、テレビ画面に対して収まりが悪かったので、自ら却下し、大きな四角形で試作を進めました。

迷路の大きさについては、縦横にスクロールする4画面分から試作しました。視界のバランス、迷路の難易度、そしてプログラムへの負担などを考慮して、最終的にうまくまとまりました。

ファンの方には周知の事実かもしれませんが、オリジナルの各フロアは迷路を発生させるシード値1バイトで実現されていることを、遠藤さんとみかみさんから教えてもらいました。PCエンジン版もオリジナルと同様の処理になりました。

プロトタイプ版は、画面の雰囲気と操作感をプレゼンするためのもので、謎解き要素は実装していませんでした。それでも本作の狙いは十分に伝わったようで、遠藤さんがナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)にプレゼンした結果、製品化に向けた開発が決定しました。

スプレーのりを使ったゲームデザイン!?

当時、ゲームデザインは紙の上で行っていました。

MS-DOSの時代であったので、文書はテキストエディタで作っていました。Excelはまだなかったので、パソコン上で色々な検討を行うには、ちょっと難しい時代でした。開発の前半は、プリンター、コピー機、方眼紙、スプレーのりがゲームデザイナーの主な道具でした。

ここでは、スプレーのりについて少しお話しさせてください。これは遠藤さんから教わった、おそらくナムコ時代から受け継がれてきたアイデア検討ツールだと思います。

例えば、フロアに登場するモンスターを検討する時は、まずテキストエディタで1ページ「グリーンスライム」とモンスター名を10回ほど入力して印刷します。

印刷した紙の裏面に、貼って剥がせるスプレーのりを満遍なく吹きかけ、同じサイズの紙に貼り付けます。そして、紙を単語単位でカッターで切り抜けば、「グリーンスライム」と書かれた即席のシールが完成します。

この即席シールは何度でも貼って剥がせるので、フロアに出現するモンスターを自由に試行錯誤できます。今なら付箋紙で同じようなことができますが、当時はこれがとても便利でした。完成したら、そのままコピーをすれば保存もできました。

遠藤さんのデスクにカッターマットが常駐していたのは、この作業をすぐできるようにするためだったのです。

初めてスプレーのりを使った時、スプレーブースを使わずにいきなり吹きかけて、遠藤さんを慌てさせてしまったのは、今となっては笑い話です。スプレーのりが飛び散って、周囲がベタベタになってしまうところでした。

敵の配置を検討した時、一つのフロアに「スライム×4、メイジ×4、ゴースト×3」といった複数種類の大量の敵を配置してしまいました。遠藤さんから「フロアでの遊びの意図を明確にして、同時に出現する種類を減らすように」とアドバイスをもらいました。

また、一つのフロアの構成を決めるのに10分ほど悩んでいた時に、「ゲーム作りは決めるのが仕事」と、明るく一言。その言葉のおかげで、ぼくの中のスイッチが入り、その後サクサクと決断できるようになりました。

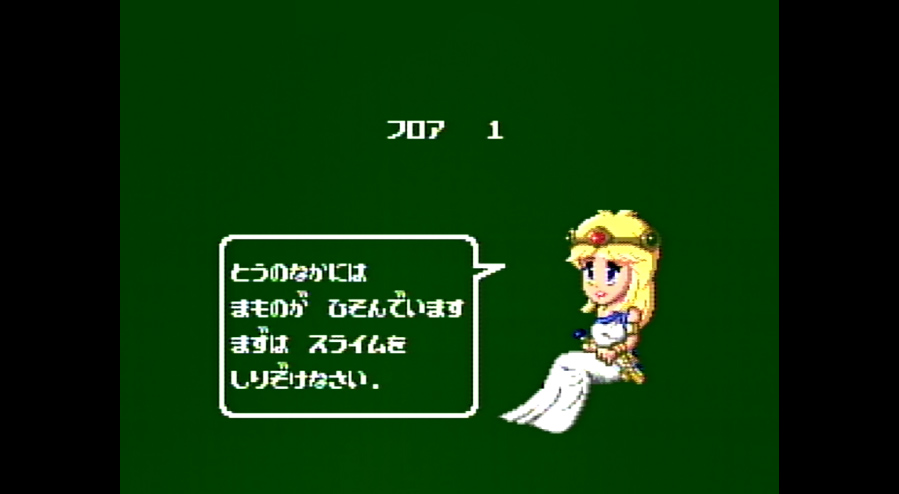

謎解きは、オリジナルを参考にしながらもゼロベースで考え、イシターのヒントの文言とともに、遠藤さんに承認を得ながら作っていきました。制約上、漢字が使えなかったので、決められた文字数で、簡単すぎず難しすぎずのバランスを追求しました。本作より前に公開された、スーパーファミコンの超有名な謎解きゲームに刺激を受け、移動にも使える武器や、引っ張るアクションなど、本作にも導入できないかと検討しましたが、本作のアーケード版のアレンジという原点から離れないようにしました。

イシターのヒント文言をゲーム中に振り返る機能がないのは、今のプレーヤーには叱られてしまう仕様でしょう。

宝箱や鍵探しといった迷路探索の楽しさを主軸に、RPGのレベルアップの爽快感、謎解きを阻害しないようなアクションゲームのスピード感を意識してバランスを調整しました。

モンスターは豊富なバリエーションがあったので、フロアごとにアイデアを出しやすかったです。「とおせんぼなゼラチンキューブ」と「壁を壊す魔法を打ってくるドルイド」を同時に出現させたら面白いことになるだろう、などと想像しながら配置しました。

手作業の話は続きます。篠崎さんは、まず原画を線画で描き、コピー機で保存してからカラーマーカーで着彩していました。鮮やかな色使いで、ギルやカイ、イシター、モンスターたちが月並みな表現ですみませんが、生き生きと描き出されていきました。本作のすべての一枚絵を描き下ろしていて、『ドルアーガ』への愛着を感じていました。

ストーリーイベントやキャラクター、モンスターのデザインは、ほとんど篠崎さんの原画を元にデジタル化されています。サブ画面についても、ぼくがレイアウトと仕様を固めた後、篠崎さんがデザインの原画を描いてくれました。

ギルの装備変更画面は見栄えが良く、PCエンジンならではの魅力が出ていると思います。ヘルメットやアーマーも大きな絵で見ることができ、オリジナルのファンにも、RPG好きをきっかけに、ドルアーガシリーズに興味を持たれたゲームファンにも好評だったのではないでしょうか。ちなみこの画面は、PCエンジンLTの広告にも使われていて、うれしかったです。

オープニングのストーリーでは、遠藤さんが温めていたシリーズの設定が明かされ、後の『ザ・ブルークリスタルロッド』の伏線としてアンシャーが初登場します。アンシャーは剣の力に言及し、「平和のための武力」という矛盾について問いかけています。この問題提起は、ゲーム内でドルアーガが倒されるイベントシーンのセリフにもあります。

ゲーム内のイベントシーンは遠藤さんの発案で、「本当はサキュバスはドルアーガを愛している」という設定をふまえ、哲学的な会話になるようにしました。選択肢の選び方は、アクションゲームとして何度もプレイすることを前提に、初見ではあれこれ迷い悩むものの、覚えてしまえば、最後のセリフの選択肢さえ正解できれば進めるようにしました。

ドルアーガのセリフは、設定のレクチャーを受けて、戯曲「マクベス」や「リア王」を意識して書きました。少しテンションが高すぎたのか、イベント実装を担当した内藤さんに爆笑されてしまい、本作に登場するモンスター、「ピット」に落ちたくなるくらい、恥ずかしかったですが、悪魔であり怪物でもあるドルアーガと演劇調のセリフのマッチは良好ではないかと、今でも思っています。

カイ救出のイベントシーンは、恋人同士なので、思い切り甘く書いてみました。後で知ったのですが、ぼくの案を採用するにあたって遠藤さんは少し悩んでいたそうです。現代のゲーム機の表現力でこのシーンを再現するなら、あまりセリフに頼らずに情感を表現した方が良いかもしれません。

最後のテキストは、オリジナル版の、センター合わせのレイアウトをリスペクトしました。『源平討魔伝』のエンディングの無常観や、当時聴いていたニューウェーブバンド、NavKatze(ナーヴ・カッツェ)の霞んだ雰囲気を意識しつつ、さらに続くバビロニアン・キャッスル・サーガを意識しながら書きました。

サウンドはオリジナルを作曲された、小沢純子さんが今作でも担当してくださいました。来社していただき、実機に組み込まれたサウンドを聴いた時は、オリジナルの雰囲気がそのまま再現されていて、中学生時代に初めてオリジナル版を見たゲームセンターでの記憶が蘇りました。

PCエンジン版ならではの仕様

イージー/ノーマルモードに登場するボーナスポイントは、後半になってアクションの難易度が上がってきても、謎解きに集中できることを狙って、プレイヤーの意思で弱点が補強できるように導入されました。「勇気を力に変える」鎧という設定とも矛盾なく整合し、トリッキーな動きをする、青い「勇気のシンボル」を取りにいく、という遊びも増えました。

開発の節目節目で、ナムコのプロデューサーが、ナムコ社内での意見をまとめて伝えてくれました。そのおかげで、本質を維持しながらも、より楽しく、遊びごたえのある作品に仕上がりました。

例えば、初期段階ではIIボタンで発動する登録アイテムの仕様はありませんでしたが、ナムコの提案で追加されました。ギルの装備画面のアイテム欄の横にスペースが空いているのは、その名残です。追加した結果、「スペシャル宝箱」というアイデアに発展し、さらなるやり込み要素としてプレイヤーの期待に応えられたのではないかと思います。

また、オリジナルでは表示されない、ギルのヒットポイント等も、当初は表示しない仕様でしたが、ナムコの提案で追加されました。結果として、アクションRPGとしても、わかりやすく遊びやすくなりました。

プロゲーマーモードは、遠藤さんの発案で、かなり初期の段階から構想されていました。いわゆる「裏ドルアーガ」のような位置付けです。謎設定は、オリジナルをよく知るみかみさんが、ほぼアドリブで考案してくれたと記憶しています。イシター様は当たり障りのないことをずっと言う、ノーヒント仕様でしたので(笑)。

イージー、ノーマル、ハードの各難易度モードで、パラメータ調整のみならず、時間制限の有無、ボーナスポイントの有無、パスワードの有無、リトライ回数等をどう取り扱うか、かなり頭を悩ませました。子どもも遊ぶし、オリジナル版のファンも遊ぶことが想定されたからです。最終的には遠藤さんの判断で決まりました。

結果として、同じゲームでありながら、モードごとに仕様が異なり、初心者からオリジナル版をやり込んだファンまで、幅広い層に楽しんでもらえる内容になったと思います。

開発スタッフとのエピソード

当時、遠藤さんは30代前半でした。社内は、遠藤さんが作った替え歌を、ご本人が歌っている楽しい職場でした。『ドルアーガの塔』のドルアーガ登場場面の曲は、そのまま「ドルアーガ♪ドルアーガ♪くるくるくるくる♪」という歌詞でした。他にもたくさんありました。

遠藤さんはよく「論より証拠」をモジって「論よりラン(run)」と言っていました。机上の空論よりも、実際に動かして実証すべし、という考えは今でも通じる言葉だと思います。さらに「ランよりセーブ(save)」と続きました。おそらくナムコ時代からの教えなのでしょう。ユーモアと機知に富んでいて、本当に良い言葉を教えてもらいました。黎明期のナムコ作品達が生まれた空間の雰囲気を感じました。

プロゲーマーモードは、ファミコン版『ドルアーガの塔』のクレジットにも名前がある、「ゼビウス1000万点への解法」の著者・大堀康祐さんを、遠藤さんは愛着をこめて「プロゲーマー」と呼んでいて、難易度高いこのモードのネーミングの元ネタとなりました。

「レビテイトブーツ」や「ムーンウォーカー」といったユニークな装備や、「ミニバングストーン」や「ゼラチンキューブ」といった個性的なモンスターのほとんどは遠藤さんの発案です。オリジナルを制作したからこその遊び心に驚かされました。

ギルやモンスターのドット絵は、担当の方が最初に打ったものを遠藤さんがクリンナップしていました。遠藤さんの手が入ると、質感や立体感が増し、ローパーの触手も滑らかに動き出しました。ドット絵に統一感と魂が吹き込まれたように感じました。オリジナルや『イシターの復活』で披露された実力を遺憾なく発揮されていました。

遠藤さんは手先も器用で、当時は会社で皆で夕食を食べてから、もうひと仕事、という働き方をしていました。夕食時にみんなで見ていたテレビ番組で、ミクロな折り鶴を折る「器用王」のような企画があったのですが、「ぼくもできる」と言って、実際に真似して折り鶴を完成させていました。

バイクの後ろに乗せてもらったり、スキーに連れて行ってもらったりと遊んでいただき、バックギャモンや麻雀も研修と称して教えてもらいましたが、あまり上達しなくて申し訳なかったです。遠藤さんとは、今でも連絡させていただき、教授をなさっていた東京工芸大学での最終講義を聴講させていただいたりしています。

プログラマーのみかみさんは、オリジナル版のファンで、ステージや難易度レベルによって異なる宝箱出現判定処理など、特殊な処理をたくさん書いてくださいました。宝箱、セカンド宝箱、プロゲーマーモード用など、100では足りないほどの量です。

ちょっとしたタイミング調整も快く引き受けてくれました。特に、ギルが歩く速度が最大になった時のパラメータ調整を、二人で爆笑しながら行ったのは良い思い出です。

ストーリー紹介やゲーム内イベントのプログラミングは、内藤さんが担当しました。内藤さんがコードを書く横で、遠藤さんは、カイが石から復活するイベントのアニメーションを調整していました。「8イントごとに点滅した後、4イントになって」のように、サクサクとテンポ良く打ち合わせをして、あっという間に仕上げていきました。長年のコンビネーションは素晴らしいと感じました。

遠藤さんの、内藤さんへの親愛の情は、『イシターの復活』では「アキンドナイト」、本作では「ナイトスライム」として表れています。

篠崎さんは、気さくなロックアーティストのような風貌で、実際、バンド活動もしていました。お互い、新しいゲームをチェックしていたので、グラフィックの優れたゲームについてよく語り合っていました。コミックスの『ベルセルク』を教えてくれたのも篠崎さんでした。

プライベートでは、篠崎さんのバンドのライブに行ったり、新宿にラーメンを食べに連れて行ってもらったり、自宅のアトリエに遊びに行き、新型のMacで当時出始めのマルチメディア作品を見せてもらったりと、本当にお世話になりました。

発売後の反応、そして…

本作の発売後、遠藤さんは『ザ ブルークリスタルロッド』の制作に入り、ぼくは日の目を見なかったスーパーファミコンの新作の試作に入りました。

当時はインターネットがなかったので、発売後の評判は雑誌のレビュー記事で知るくらいでした。アンケートハガキについては、ぼくは見た記憶がありません。

後に、遠藤さんがインターネットで本作を「ドルアーガの理想形」と語ってくれていたのを知ったのは、ぼくがゲームスタジオを退社し、Nintendo64のゲームを作っていた頃でした。感謝の気持ちで、胸がいっぱいになりました。

オリジナルのタイトル画面で、単色の炎をバックにドルアーガのシルエットが浮かび上がるグラフィックを、本作でも再現したかったのですが、それは叶いませんでした。オリジナルは縦画面用のレイアウトだったので、PCエンジンの解像度や横画面では難しかったため、それだけが心残りです。

今考えると、本作がバランス良くまとまった作品に仕上がったのは、最初のスタッフィングの段階で、必然的であったのだと思います。駆け出しだったぼくに、この作品に携わらせていただいた、当時の関係者のみなさんに心から感謝しています。

そして、今もなお、レトロゲームファンにも楽しんでいただけているようで、本当に嬉しいです。遊んでくださって感謝いたします。

- PCエンジン版ドルアーガの塔の主な変更点

(以下、アーケード版との違いですが、ファミコン版と読み替えることも可能です) -

- ・グラフィックスが刷新、キャラクターが大きく、迷路が立体的になり、横2画面から、縦横2画面・合計4画面に

- ・ゲームモードが4つに分けられ、それぞれ難易度や仕様が異なるように

- ・モンスターやアイテムが多数追加

- ・宝箱の謎が新作になり、ほとんどのモードでイシターが謎ときのヒントを出すように

- ・ゲーム中に、ギルの装備が変えられ、任意にアイテムを使用できるようになった

- ・オープニングイベントや会話イベントが追加され、世界設定の一部が披露された

- 柴田 賀盆 プロフィール

- 大学在学中に、『ゼビウス』『ドルアーガの塔』等のクリエイター遠藤雅伸氏に師事。

PCエンジン版『ドルアーガの塔』ゲームデザインを担当。

他に『巨人のドシン』『エアーズアドベンチャー』『インゴット79』等、独特な世界観とゲーム性の作品を手掛けている。

「ゲームはつくるのも楽しい」をテーマに『みんなのゲーつく学園』を現在展開中。

千葉商科大学 政策情報学部 客員講師、(株)EDIT AutomaticFlowersStudio 監査役、(株)ハートビーツ 取締役

| 救出編 | |||

|---|---|---|---|

| 階層 | アイテム名 | 説明 | 入手方法 |

| 地下1階 | ポーションオブヒーリング | ミスしても1回だけギルが減らない | グリーンスライムを4匹倒す |

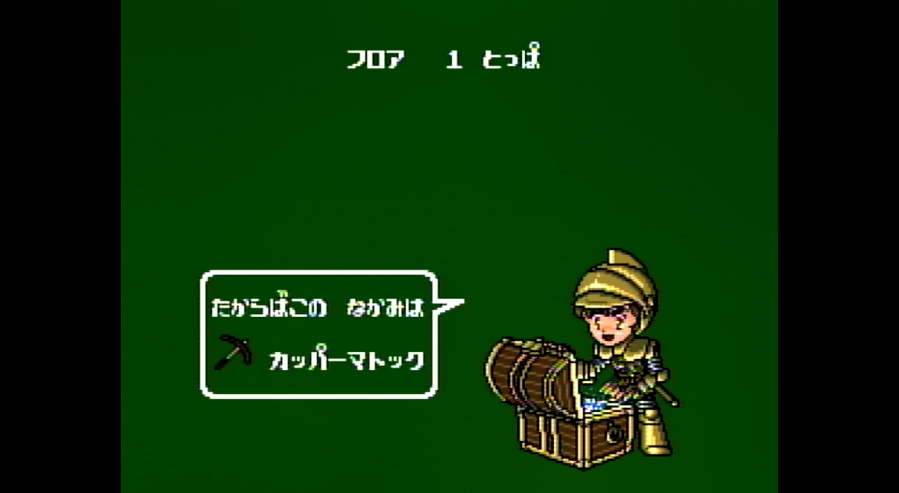

| 地下2階 | カッパーマトック | アイテムを取る前と取った後で1回ずつ壁を壊せる (外壁に使うと壊れる) |

ブラックスライムを2匹連続で倒す |

| 地下3階 | ジェットブーツ | ギルの歩行速度がアップ | スライムを後ろから2匹倒す |

| 地下4階 | キャンドル | ゴーストの姿が見えるようになる (地下10階まで) |

扉を開けて少し立ち止まる |

| 地下5階 | チャイム | 開始時にギルが鍵の方向を向くと数秒間チャイムが鳴る | 剣を出した状態で呪文を3回防御する |

| 地下6階 | ポーションオブパワー | 次のフロアでギルの体力がアップ (次のフロアにいる間のみ有効) |

最左の上の壁に触れ下に移動 |

| 地下7階 | ホワイトソード | 白い剣 (ドラゴンスレイヤーを取るために必要) |

ブルーナイトを後ろから3回攻撃 |

| 地下8階 | ポーションオブエナジードレイン | 次のフロアでギルの体力がダウン (次のフロアにいる間のみ有効) |

鍵のまわりを回る |

| 地下9階 | アーマー | 赤いラインが入った鎧 (ハイパーアーマーを取るために必要) |

炎を連続で3回消す |

| 地下10階 | シルバーマトック | 壁を数回壊せる (外壁に使うと壊れる) |

ドルイドが壁を5個壊す前に敵を全滅 |

| 地下11階 | キャンドル | ゴーストの姿が見えるようになる (地下24階まで) |

最右の下の壁に触れ上に移動 |

| 地下12階 | グリーンネックレス | 緑のネックレス (レッドネックレスを取るために必要) |

ゴーストが壁を4個壊す |

| 地下13階 | レッドラインシールド | ギルの防御力がアップ (ハイパーシールドを取るために必要) |

敵を無視し3つの燭台を通過 |

| 地下14階 | ドラゴンポット | 1回だけドラゴンを体当たりで倒せる | 剣を出してレッドスライムの呪文をそれぞれ防御する |

| 地下15階 | バランス | アイテムの真偽を見分ける (ハイパーガントレットを得るのに必要) |

扉の上で静止、さらに剣を出して静止 |

| 地下16階 | ポーションオブパワー | 次のフロアでギルの体力がアップ (次のフロアにいる間のみ有効) |

敵の呪文で左9・下4の燭台を柱にする |

| 地下17階 | ガントレット | 腕用の防具 (ハイパーガントレットを取るために必要) |

毒を受けずに、鍵を取る |

| 地下18階 | ポーションオブアンロック | 呪いのかかった宝箱を開けられる (ブックオブライトを取るために必要) |

マジシャンをしばらくのあいだ出現させない |

| 地下19階 | ブックオブライト | フロアが明るくなる (地下30階まで) |

扉の上で現在のフロアを入力する |

| 地下20階 | ドラゴンスレイヤー | ギルの攻撃力がアップ ドラゴンとローパーを倒せるようになる (エクスカリバーを取るために必要) |

ウィザードを1体倒して扉を通過 |

| 地下21階 | グリーンリング | ブルーウィスプと交差できるようになる | 呪文を防御後、ミラーナイトと剣を出しながら交差する |

| 地下22階 | ポーションオブヒーリング | ミスしても1回だけギルが減らない | 左10・上8である程度静止後、左10・上7から下の壁を壊し通過する |

| 地下23階 | ブックオブゲートディテクト | 次のフロアから扉が見えるようになる | 周囲に向かって3回ずつ剣を振る |

| 地下24階 | ポーションオブエナジードレイン | 次のフロアでギルの体力がダウン (次のフロアにいる間のみ有効) |

呪文を受けずにブルーバットを全滅 |

| 地下25階 | パーマネントキャンドル | ゴーストの姿が見えるようになる | 敵を無視し、左6・上3、左6・下3、右8・下4で下を向く |

| 地下26階 | ハイパーガントレット | 剣をすばやく抜き差しできるようになる (ドルアーガを倒すのに必要) |

シルバードラゴンが壁を3回壊した後、鍵を取る |

| 地下27階 | レッドネックレス | ファイヤーエレメントに触れても死ななくなる | 開始から少しの間ブルーウィルオーウィスプと交差しない |

| 地下28階 | バランス | アイテムの真偽を見分ける (ハイパーシールドを取るために必要) |

呪文を数枚の壁越しで防御 |

| 地下29階 | ポーションオブアンロック | 呪いのかかった宝箱を開けられる (パールを取るために必要) |

ブルーウィルオーウィスプと交差した後、下3・右9の横の壁を壊す |

| 地下30階 | バイブル | フロアが明るくなる | 燭台に触れず最上下の外壁を触る |

| 地下31階 | ハイパーシールド | 呪文を受け止める範囲が広がる (ドルアーガを倒すのに必要) |

スライムを全滅させ、ソフトキーを押す |

| 地下32階 | パール | 3ブロック以内に近づいたドラゴンの動きを止める | レッドバット、ブルーバット、レッドバットの順に倒す |

| 地下33階 | ポーションオブアンロック | 呪いのかかった宝箱を開けられる (ポーションオブエナジードレインを取るために必要) |

鍵を取ってからシルバードラゴンを一定のあいだに倒す |

| 地下34階 | ポーションオブエナジードレイン | 次のフロアでギルの体力がダウン (次のフロアにいる間のみ有効) |

ミラーナイトを2体倒す |

| 地下35階 | バランス | アイテムの真偽を見分ける (ハイパーヘルメットを取るために必要) |

「炎を消し、その炎を出した主を倒す」で全滅 |

| 地下36階 | レッドリング | レッドウィスプと交差できるようになる | 全ての敵が出す炎と交差する |

| 地下37階 | グリーンクリスタルロッド | 緑のクリスタルロッド (レッドクリスタルロッドを取るために必要) |

レッドハンドローパーを全て倒してから呪文を防御 |

| 地下38階 | ハイパーヘルメット | ギルの体力がアップ (ドルアーガを倒すのに必要) |

ウィザードの呪文を直前で回避 |

| 地下39階 | ブックオブキーディテクト | 鍵が見えるようになる | いくつかの行き止まりに入って出る |

| 地下40階 | ゴールドマトック | 壁を何度も壊せる (外壁に使うと壊れる) |

ゾンビ2体が復活する |

| 地下41階 | サファイアメイス | サファイヤが付いたメイス | 炎の上で剣を2回振る |

| 地下42階 | バランス | アイテムの真偽を見分ける (エクスカリバーを取るために必要) |

下2・左7から下2・左11の壁をアイナイトが壊す |

| 地下43階 | ポーションオブデス | タイムの減りが速くなる | 剣を出して左右を3回向く |

| 地下44階 | ポーションオブキュア | ポーションオブデスの効果を消す | ブルーの敵をちょっとのあいだ見えなくする |

| 地下44階 | ポーションオブデス | タイムの減りが速くなる | ブルーの敵をちょっとのあいだ見えなくする |

| 地下45階 | ポーションオブアンチドート | 片方の宝箱の呪いを解く | モーニングナイトの攻撃を防御して倒す |

| 地下45階 | エクスカリバー | (ドルアーガを倒すのに必要) | モーニングナイトの攻撃を防御して倒す |

| 地下46階 | ポーションオブエナジードレイン | 次のフロアでギルの体力がダウン (次のフロアにいる間のみ有効) |

レッドウィルオーウィスプと交差せずに鍵を取り扉の横で静止する |

| 地下47階 | ポーションオブパワー | 次のフロアでギルの体力がアップ (次のフロアにいる間のみ有効) |

ブラックナイトを後ろから攻撃し、ブルーバットを全滅 |

| 地下48階 | レッドクリスタルロッド | 赤のクリスタルロッド (イエロークリスタルロッドを取るために必要) |

敵を2匹残して扉を通過し、全て倒す |

| 地下49階 | バランス | アイテムの真偽を見分ける (ハイパーアーマーを取るために必要) |

ほかの部屋が見える時にゾンビを3体倒す |

| 地下50階 | ハイパーアーマー | 1回だけ呪文を身体で受けても死ななくなる (ドルアーガを倒すのに必要) |

炎に触れずに外周を一周する |

| 地下51階 | ポーションオブアンロック | 呪いのかかった宝箱を開けられる (ポーションオブパワーを取るために必要) |

モーニングナイトの攻撃を壁越しに防御する |

| 地下52階 | ブルーネックレス | ドラゴンの炎に触れても死ななくなる | ブルーハンドローパーの呪文で壁を3つ抜ける |

| 地下53階 | ポーションオブパワー | 次のフロアでギルの体力がアップ (次のフロアにいる間のみ有効) |

ブラックドラゴンの炎を防御してから倒す |

| 地下54階 | ポーションオブアンロック | 呪いのかかった宝箱を開けられる (ブルーリングを取るために必要) |

燭台を全て通る |

| 地下55階 | ブルーリング | ウィルオーウィスプのどちらとも交差できるようになる | ネクロマンサーを倒さずに全てのファイアゾンビを倒す |

| 地下56階 | 空箱 | ギルが炎に触れず、扉の上に炎を置く | |

| 地下57階 | ルビーメイス | ソウルオブドルアーガの化身のドラゴンゾンビを一撃で倒す | 鍵を取り、ナイトを全滅し、サキュバスを倒す |

| 地下58階 | イエロークリスタルロッド | 黄色のクリスタルロッド (ブルークリスタルロッドを取るために必要) |

敵を全て倒す |

| 地下59階 | なし | ソウルオブドルアーガを倒す | |

| 地下60階 | なし | 左3・上5、左11・下5、右1・下5、右9・上5でそれぞれ下を向き、カイを救出する | |

| 脱出編 | |||

|---|---|---|---|

| 階層 | アイテム名 | 説明 | 入手方法 |

| 地下1階 | 鍵 | 扉を開ける | ラージレッドスライムが呪文を4回放つのを見てから、剣を振る ※呪文に触れるなどはしてはいけない |

| 地下2階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵を無視する |

| 地下3階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵の呪文を防御してから、その呪文を吐いた敵を倒す |

| 地下4階 | 鍵 | 扉を開ける | 動かずに(位置を移動せずに)スライムを倒す |

| 地下5階 | 鍵 | 扉を開ける | カイと重なった状態で、壁越しに呪文を防御する |

| 地下6階 | 鍵 | 扉を開ける | 全てのゾンビが復活してない状態で、ネクロマンサーを倒す |

| 地下7階 | 鍵 | 扉を開ける | ある程度のあいだ、ミラーナイトと同じ向きに歩く |

| 地下8階 | 鍵 | 扉を開ける | カイを伴った状態でハンドローパーと交差する |

| 地下9階 | 鍵 | 扉を開ける | ハンドローパーを倒して扉を通過する |

| 地下10階 | 鍵 | 扉を開ける | 最上左にカイを待機させた状態で、最下の外壁を触る |

| 地下11階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵が壊した壁があったところを3箇所通過する |

| 地下12階 | 鍵 | 扉を開ける | 同じ場所で呪文を4回防御する |

| 地下13階 | 鍵 | 扉を開ける | ブルーナイトがファイアーエレメントを通過する |

| 地下14階 | 鍵 | 扉を開ける | ブラック〇〇をすべて倒す |

| 地下15階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵を倒さずに、カイを伴った状態で炎を消す |

| 地下16階 | 鍵 | 扉を開ける | しばらくのあいだ敵を画面から見えなくする |

| 地下17階 | 鍵 | 扉を開ける | カイをゾンビの上にしばらく待機させる |

| 地下18階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵が炎を吐くのを3回静止して見る |

| 地下19階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵が炎を吐いているときに倒す |

| 地下20階 | 鍵 | 扉を開ける | ハンドローパーに触れずしばらくのあいだ、ハンドローパーと並んで歩く |

| 地下21階 | 鍵 | 扉を開ける | ファイアーエレメントを直接防御する |

| 地下22階 | 鍵 | 扉を開ける | 外壁にしばらく剣を押しあてる |

| 地下23階 | 鍵 | 扉を開ける | ゾンビの上でネクロマンサーの呪文を防御する |

| 地下24階 | 鍵 | 扉を開ける | ネクロマンサーを倒して後に、残りの敵をすべて倒す |

| 地下25階 | 鍵 | 扉を開ける | ウィルオーウィスプと交差した後、スタート地点で剣を振る |

| 地下26階 | 鍵 | 扉を開ける | カイを伴った状態で歩きながら呪文を防御する |

| 地下27階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵を攻撃しながら上下に2回向く |

| 地下28階 | 鍵 | 扉を開ける | カイとハンドローパーが交差する |

| 地下29階 | 鍵 | 扉を開ける | ダークイエロースライム→ダークグリーンスライム→ブルースライム→レッドスライム→ブラックスライム→グリーンスライムの順に倒す |

| 地下30階 | 鍵 | 扉を開ける | 歩き続けながら敵をすべて倒す |

| 地下31階 | 鍵 | 扉を開ける | ブルーナイトをすべて倒す |

| 地下32階 | 鍵 | 扉を開ける | ハンドローパーを連続で2匹倒す。※連続の定義を書きたい |

| 地下33階 | 鍵 | 扉を開ける | カイを伴った状態で壁を4つ壊す |

| 地下34階 | 鍵 | 扉を開ける | 壁を4つ壊す |

| 地下35階 | 鍵 | 扉を開ける | スライムそれぞれが2つの壁を壊す |

| 地下36階 | 鍵 | 扉を開ける | ワープしてきたスライムを自キャラの位置を移動させずに倒す |

| 地下37階 | 鍵 | 扉を開ける | ゾンビ1体が復活する前にネクロマンサーをすべて倒す。 |

| 地下38階 | 鍵 | 扉を開ける | ドラゴンを倒してからウィルオーウィスプそれぞれと交差する |

| 地下39階 | 鍵 | 扉を開ける | 全てのレッドバットを正面以外(右から、左から、後ろから)から倒す |

| 地下40階 | 鍵 | 扉を開ける | アイナイトが壁を15個壊す |

| 地下41階 | 鍵 | 扉を開ける | 炎に触れずにブルースライムをすべて倒す |

| 地下42階 | 鍵 | 扉を開ける | ブルーハンドローパーの攻撃を盾で防御せずに体で受ける |

| 地下43階 | 鍵 | 扉を開ける | 扉の上で現在のフロアを入力する |

| 地下44階 | 鍵 | 扉を開ける | グリーンゾンビ→メイジゾンビ→ファイアゾンビ→ドラゴンゾンビの順に倒す |

| 地下45階 | 鍵 | 扉を開ける | 敵の攻撃を受けずに扉の上で静止する |

| 地下46階 | 鍵 | 扉を開ける | 上8の横方向の壁をギルが全て壊す |

| 地下47階 | 鍵 | 扉を開ける | 扉の上にカイだけを静止させる |

| 地下48階 | 鍵 | 扉を開ける | カイと重なった状態で、呪文を防御する |

| 地下49階 | 鍵 | 扉を開ける | ブルーハンドローパーの壁を通り抜けていない呪文を受ける |

| 地下50階 | 鍵 | 扉を開ける | 1つの呪文でゾンビ2体を復活させ、その呪文を防御する |

| 地下51階 | 鍵 | 扉を開ける | スライムを扉の上で倒す。 |

| 地下52階 | 鍵 | 扉を開ける | アイナイトと同じ壁を同タイミングで触れて壊す |

| 地下53階 | 鍵 | 扉を開ける | 中断メニューを開く |

| 地下54階 | 鍵 | 扉を開ける | ポイズンバットをすべて倒す |

| 地下55階 | 鍵 | 扉を開ける | ドラゴンゾンビを2度倒す |

| 地下56階 | 鍵 | 扉を開ける | ブルーウィルオーウィスプとレッドウィスプと交差する |

| 地下57階 | 鍵 | 扉を開ける | ギルと敵4体が水平線上で同じ位置に並ぶ |

| 地下58階 | 鍵 | 扉を開ける | カイを連れた状態で、呪文を防御する |

| 地下59階 | 鍵 | 扉を開ける | ステージ開始後、スライムをすぐに倒す |

| 地下60階 | 鍵 | 扉を開ける | カイを静止させ、ロッドを右9・上5、右1・下5、左11・下5、左3・上5の順に一人で回収する |